AI記事要約

目次

2022年頃から社内でのAI活用推進を本格的に進めてきたコロプラ。その結果、2025年9月に実施した社内アンケートでは、社員の92%が何らかの形でAIを業務に活用しており、半数以上が“ほぼ毎日”AIを使っているという高い浸透率が確認されています。

こうした全社的なAI文化の中で、マーケティング戦略部は非エンジニア部門としていち早くAI搭載エディタ「Cursor(※)」を導入。CIO室AIイネーブルメントグループの支援のもと、企画立案・資料作成・業務効率化など、多様な業務でAIを活用しています。

本記事では、マーケティング戦略部マネージャーのS.F.さんと、CIO室AIイネーブルメントグループの山田さんに、Cursor導入の背景と現場での変化、そして今後の展望について伺いました。

※Cursor(カーソル):主にプログラミングコードの作成を支援してくれるエディタツール。従来はプログラミング領域での活用が多かったが、昨今は文章作成ツールとしての活用も広がっている。

マーケティング戦略部 第3グループ マネージャー

- S.F.

大学院卒業後2017年コロプラに新卒入社。モバイルVRゲームのリリースに携わった後、グループ会社の事業開発・経営管理業務を経験。その後プランナーを経て、新規技術を活用した事業立ち上げを担当。2023年より複数タイトルのコミュニティディレクターを務める。

CIO室 AIイネーブルメントグループ

- 山田 和毅

2017年コロプラに新卒入社。新作タイトルの開発や既存タイトルの運営。技術広報やCOLOPL Tech Blogの運営にも携わる。現在は全社的な業務効率化とエンジニアの生産性向上を目指し、AI活用推進を担う。

AI活用の波をどう現場に落とし込むか?

マーケティング戦略部でCursorの導入を検討されたのは、どのような経緯からでしょうか。

きっかけは大きく二つあります。ひとつは、会社としてAI活用を全社的に推進していく流れがあったことです。市場でも生成AIの技術発展が急速に進む中で、マーケティング組織としてもその波にしっかり乗る必要があると感じていました。

もうひとつは現場的な理由です。マーケティング戦略部は少人数で多くのプロジェクトを回しており、常に「人が足りない」という課題を抱えていました。限られたリソースで成果を最大化するにはどうすればいいか。その解決策としてAI活用を具体的に検討し始めました。

CIO室としては、この取り組みをどのように捉えたのでしょうか。

CIO室では、もともと「全社員がAIを使える状態=活用率100%」を目標に掲げていました。その流れで、各部署にAIアンバサダーのような推進役を立てようと考えていた矢先に、S.F.さんから「Cursorを導入したい」という相談をいただきました。まさに理想的なタイミングでしたね。

当時、社内では勉強会なども開かれていましたが、「AIを知ってはいるけれど、自分の業務にどう活かせばいいのか分からない」という人が多かったんです。だからこそ、部署単位で具体的な活用事例をつくることが重要だと考えました。マーケティング部門の取り組みは、まさにその突破口になりました。

現在のコロプラ全体のAI浸透率は90%というデータもありますよね。

もともとエンジニアを中心に、GeminiやChatGPT、Claudeといったツールを使う文化がありました。さらにAI利用費用を補助する福利厚生制度も整っており、AIを試すことへの心理的ハードルが低い環境でもあります。

そうした流れの中で、Cursorは特に「企画職がAIと並走しながら仕事を進められるツール」として注目しました。画像生成やデータ分析なども試しましたが、マーケティング担当者の主業務である“企画を立てる”というプロセスに、最も自然に入り込めるのがCursorだったんです。人手不足の課題を補うだけでなく、AIが企画者の思考を支援する相棒のような存在になれると感じました。

エンジニア向けのイメージが強いCursorを、マーケティング部門で導入したのは興味深いですね。

私たちの仕事を分解すると、まずプロジェクトの前提条件を整理し(市場分析・競合調査など)、次に「誰のために、何を、どう届けるか」という企画フェーズがあります。そして最後にSNSや広告コピー、スケジュールなどの実行段階に入るという流れです。

一般的にAI活用と聞くと、多くの人は「実行段階の自動化」を思い浮かべます。けれど実際には、AIが自動生成した文章や画像をそのまま世に出すのはまだ難しく、必ず人の目が必要です。

であれば、まだ世に出てはいない、だけど労力のかかる“企画を練る段階”に、Cursorを導入しようと考えました。発想を広げたり、構成を整理したり、論理を検証したり。Cursorはその部分で非常に相性が良く、プランナーたちの「考える仕事」に最もフィットしたツールだと感じています。

やはり、最初にエンジニア部門での成功事例が下地になった部分もありますか。

はい。セキュリティや運用面の知見はエンジニア部門の導入実績を活用しました。ただ、私たちはコードではなく言葉や企画を扱う職種ですから、使い方はかなりカスタマイズしています。エンジニアと同じツールを使っていても、求めているアウトプットや思考の流れは全く異なります。だからこそ、マーケティング部門としての活用方法を模索する意義があったと思います。

「まずは自由に触ってみてほしい」で生まれた自発的な学びと課題

部内にCursorを導入する際、どのように進めていったのでしょうか。非エンジニアのメンバーにも分かるように工夫された点があれば教えてください。

導入当初は、あえて細かなルールや使用方法は定めませんでした。CursorはAIアシスタントが付いた“汎用的なメモ帳”のようなツールで、どんな仕事にも応用できる自由度が高いものです。そのポテンシャルを引き出すには、最初から使い方を限定しない方がいいと考えました。

そのため、「まずは自由に触ってみてください」と呼びかけ、業務に関係なくても構わないので、自分の興味があるテーマで試してもらいました。たとえばSNSの文章を作ったり、ちょっとした占いアプリを作ってみたりと、メンバーごとにアプローチはさまざまでしたね。

導入初期には、どのような成果や反応があったのでしょうか。

ポジティブな反応が多かったですね。Cursorの汎用性の高さもあって、想像以上に多様な使い方が出てきました。

たとえば、SNS投稿用のテキストを自動生成する社内ツールを開発したメンバーもいれば、コードを書かずに業務の一部を自動化する仕組みを構築したメンバーもいました。こうした「遊びや趣味的なトライアル」から、実務へとつながる応用が少しずつ生まれていったのは、大きな手応えでした。

CIO室としては、マーケティング部門への導入をどのように支援されたのですか。

基本的には、ツール導入そのものを押しつけず、各々が自分の業務に合う形で使ってもらうことを大事にしています。

Cursorはあくまで手段であって、使うこと自体が目的ではありません。実際、エンジニア職では以前からCursorを活用していて、Slack上で知見を共有するなど、社内全体に良いサイクルができていました。そうした文化をマーケティング部門にも広げるために、私たちは導入初期の段階からサポートに入りました。

Cursorはプログラミング専用ツールと思われがちですが、AIエージェントとしての汎用性が高く、非エンジニア職でも十分に業務効率化を図れる。だからこそ、マーケティング部門での実証は非常に意義があると考えていました。

"もくもく会"からの活用の広がり

導入当初は自由に触ってもらう方針だったとのことですが、その後どのように定着を促していったのでしょうか。

想定通り、最初は「何から触ればいいのか分からない」という声もありました。そこで始めたのが、週に1回、Cursorを使って作業を進める時間を全員で確保し、少し慣れたメンバーが事例を共有する“もくもく会”という場を用意しました。

各自が取り組んだ内容や成果を発表することで、活用のヒントを相互に学び合える環境ができましたし、毎週継続したことでCursorに向き合う時間が自然に習慣化されていきました。

もくもく会で印象的だった気づきや変化はありましたか。

一番驚いたのは、みんなが予想以上に前向きに取り組んでくれたことです。導入前は「難しそう…」と感じる人もいるかもしれないと思っていたのですが、実際にはほとんどのメンバーが何かしらの形で活用を試みていました。その結果、チーム内に先生役のような人が自然に生まれ、隣同士で教え合う文化ができたのはポジティブな成果でしたね。

一方で、全員が同じスピードで進めたわけではなく、2割ほどのメンバーはまだ手を動かしきれていない状況です。最初の段階では各自に任せていた分、活用レベルに差が生まれたのは課題だと感じています。今後は、初心者向けのサポートやフォローアップ施策も整えていく予定です。

ガイドラインの整備など、今後の運用面でも考えていく必要がありそうですね。

そうですね。Cursorは自由度が高い分、「何をどう使えばいいのか分からない」というトレードオフなものでもあります。今は導入初期を経て、ある程度事例が蓄積されてきた段階です。

今後は「SNS運用」「資料作成」「リサーチ」などのカテゴリーごとに、活用例を整理してガイドラインに落とし込んでいく予定です。これから新しく入ってくるメンバーも迷わず使えるような仕組みをつくりたいと考えています。

私たちCIO室としても、そうした動きを引き続き支援していくつもりです。AIは万能ではなく、業務によって向き不向きがあります。ですので、使うことを義務化するのではなく、自身にあった使い方をするというスタンスを大事にしています。

マーケティングのような企画職でCursorをうまく使いこなすケースが増えれば、他部署への波及も進みますし、全社的なAI活用の裾野を広げる大きな一歩になると思っています。

AIとの共同作業は「部下が一人増えた感覚」

実際にCursorを使用する際の流れを教えてください。

マーケティング部のプランナーの仕事は、ざっくり言うと「前提を整理し、企画を立て、実行する」という三段階の流れがあります。

私自身の使い方としては、まずメモ書きのように前提条件を書き出すことから始めます。たとえば、「私は誰で、どんなプロジェクトの何を目的としているのか」「最終的な成果物は何か」といった基本情報を入力します。

するとCursorが、それをもとに企画のたたき台を整えてくれる。そこから「どのようなリサーチが必要か」「他社事例との違いはどこにあるか」などをAIと対話しながら整理し、段階的にブラッシュアップしていくイメージです。

さらに、ある程度形になった段階で「プレゼン資料に変換して」と指示すれば、構成をそのままスライド形式に展開してくれる。上長やプロデューサーに共有してフィードバックをもらったら、その修正内容を再びCursorに読み込ませて改訂版を作る。そうしたサイクルをAIと並走しながら回しています。

導入当初に課題としていた「人手不足」や「生産性向上」という点で、効果は感じられていますか。

間違いなく実感があります。特に、資料や提案書の“第1稿”を一瞬で作れるようになったのは大きいです。これまで手作業で行っていた構成整理や初期ドラフトの作成にかかる時間が大幅に短縮されました。Cursorが初稿を出してくれるおかげで、私は“レビュアー”の立場で内容を精査できる。言ってみれば、「自分の部下が一人増えたような感覚」です。

AIが代わりに下準備を進めてくれることで、自分は本来注力すべき企画の質や、全体の構成に集中できるようになりました。結果的に、企画の網羅性や論理構成がよりしっかりしたものになり、アウトプットのクオリティも確実に上がっています。

山田さんの立場から見て、どのような効果が見えてきていますか。

現時点ではまだ定量的なデータを集計している途中ですが、体感では確実に成果が出ています。

エンジニア部門でも同様のAIツールを併用していますが、CursorなどのAIツールの導入により、0.5~0.7人分ほどの作業精度を実現できているケースもあります。細かなツール開発や自動化処理を含めると、確実に工数削減に貢献していると言えるはずです。

マーケティング部門ではないですが、非エンジニアがCursorを使ってドキュメント検索ツールを構築し、プロジェクト内の情報共有を大幅に効率化した例があります。従来10分かかっていた検索作業が1分程度で完了するようになったなど、実務ベースの改善が見え始めています。

AI活用によって、企画フェーズのスピード感にも変化があったそうですね。

そうですね。特に「キックオフから実行決定まで」の流れが大きく変わりました。

企画を立ててから意思決定者と合意形成をするまでのラリーが、従来の半分ほどの期間で進むようになった感覚があります。

AIが初期提案をまとめてくれることで議論が早く深まり、修正サイクルも短くなる。その結果、クオリティとスピードの両立が実現できました。

もしこのプロセスが部全体に広がれば、組織単位でも相当な生産性向上につながると感じています。

CIO室としては、今後の展開をどのように見ていますか。

CursorのようなAIエージェントは、専門的なコーディング支援だけでなく、思考の整理・企画の構築・ドキュメント生成など、人間の創造的な仕事を後押しするツールでもあります。今後もこの取り組みを起点に、他部署でも同様の活用が進むようサポートしていきたいと考えています。

AI活用が当たり前になる組織へ

コロプラ全体では、すでに社員の8〜9割がAIを活用しているとうかがいました。非常に高い浸透率ですが、その背景には何があると感じますか。

まず感じるのは、コロプラの社風そのものですね。もともと新しい技術に敏感な人が多く、AIのような先端分野にも自然に興味を持つ社員が多い。

加えて、経営陣の意思決定のスピードも非常に速いです。たとえばAIに関する議論や導入方針が社内で話題になるよりも前に、すでに方針やガイドライン、データ取り扱いや安全性に関する規則が決まっていくということも珍しくありません。

そういう意味では、「AI活用にどう向き合うか」を現場が模索するより先に、トップが方向性を示してくれる。そのスピード感が社内全体の空気を前向きにしていると思います。現場にとっても、安心してチャレンジできる環境が整っていると感じますね。

AIの利用に不安を感じる人が安心して試せるよう、制度と仕組みの両面を整えたことが、ここまで高い活用率につながった要因だと思います。

勉強会やトークイベントの開催、ツール利用補助制度なども早い段階から整備されていたので、社員が「試してみよう」と思える環境づくりが自然にできていたのだと思います。

CIO室では、「AI活用の成熟度を5段階で管理している」とお聞きしました。

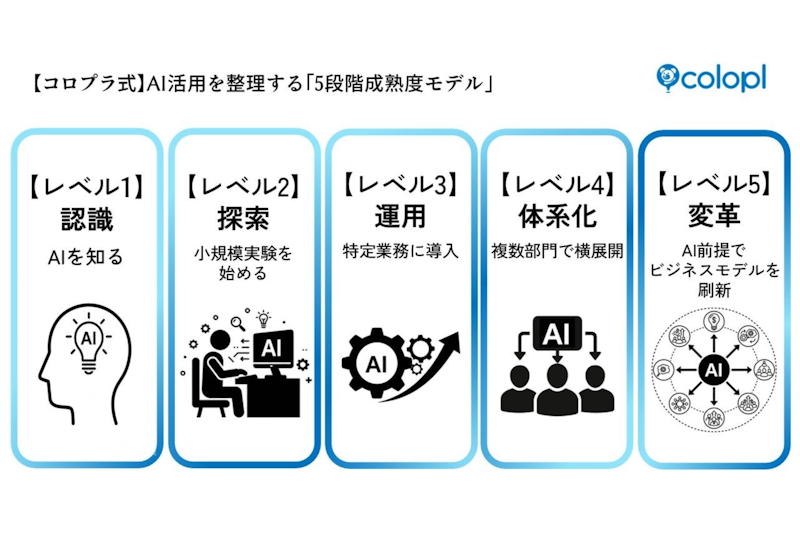

はい。コロプラではAIの導入状況を定性的に評価するために、「AI成熟度モデル」を設けています。

レベル1の【認識(Awareness)】から始まり、【探索】【運用】【体系化】【変革】と進んでいく5段階で、組織がどの段階にあるのかを整理できる枠組みです。

たとえばマーケティング戦略部のように「Cursorを活用して具体的な業務改善が進んでいる」状態は、レベル3の“運用”フェーズに当たります。

これを全社的に進め、最終的には“変革”フェーズ、つまりAIがビジネスモデルや価値創造の仕組みそのものを変える段階まで到達させることを目標にしています。

全社にAIを推進する中で、CIO室として特に意識していることはありますか。

AI活用は、単にツールを導入することではなく、社員一人ひとりがAIを「自分の仕事の一部」として使いこなせる状態を作ることが大切だと考えています。そのため、先に挙げた成熟度モデルを活用しながら、各部署の状況に応じた支援を進めています。

この仕組みによって、AI活用を“部署単位の個別施策”ではなく、“全社的な成長プロセス”としてマネジメントできるようになっています。

マーケティング部門でのCursor導入も、その成熟度向上の一環というわけですね。

そうですね。CursorのようなAIエージェントツールを非エンジニア部門で導入するのは、コロプラでも新しい取り組みでした。ですが、マーケティングのような企画職で効果が実証されたことで、社内の他部署にとっても「自分たちの業務にも応用できるのでは」という具体的なイメージが湧いたと思います。

今後もこのような成功事例を広げていくことで、AI活用が全体に広がればと考えています。

マーケティング戦略部としても、今回のCursor導入がゴールではなく、あくまで「第一歩」だと考えています。

AIを使うことで単に早く仕事を終えるのではなく、人間だからこそ発揮できる発想力や企画力を最大化できるようにする。そのためにも、私たち現場から積極的に成果を発信し、AIが当たり前に活用される次のステージへ会社全体を押し上げていきたいと思っています。

効率化の先にある新しい価値創造

今後、マーケティング戦略部としてCursorやAI活用をどのように発展させていきたいと考えていますか。

Cursorは、私たちにとって「一番手元にあるメモ帳」のような存在です。だからこそ、今後はこのツールを業務の中核に据えていきたいと考えています。

これまでは、企画フェーズでの思考整理やドキュメント作成を中心に使ってきましたが、今後は過去のタイトルやキャンペーン事例をAIに参照させ、最新のトレンドやデータを踏まえた新しい企画書を自動で組み上げる。そんな環境を整えたいと考えていますし、Cursorを活用するメンバーが増え、ツールを通じて共有されるナレッジが蓄積されていけば、部全体の生産性と発想力が確実に高まるはずです。

マーケティング部発のAI活用が全社的なインパクトを生み出せるよう、段階的に拡張していきたいですね。

最後に、AIが当たり前になった次の段階として、どのような未来を描いていますか。

理想は、「人間が本当に価値を発揮できる仕事に100%集中できる状態」です。

正直、マーケティングの現場には「誰がやっても同じだけれど、やらなければならない仕事」がまだ多く存在します。そうした領域はAIに任せ、人間はよりクリエイティブな部分をこなす。たとえば「どうすれば人の心を動かせるか」「どんな体験を設計すれば感動を生み出せるか」といった価値創造に集中する。

その未来に一歩でも近づくための仕組みづくりが、私たちマーケティング戦略部の使命だと思っています。

CIO室としても、AI活用の最終的なゴールは“効率化”だけでなく“新しい体験の創出”だと考えています。

現在は業務効率の向上を中心に取り組んでいますが、それがすべて整った先には、AIを通じてよりユーザーに近い価値を生み出す段階へ移行していくはずです。

たとえば、ゲーム『神魔狩りのツクヨミ』のように、生成AIをゲームの仕組みに組み込むことで、ユーザーがこれまでにない体験を得られるような取り組みもすでに実現しています。

AIが裏方として業務を支えるだけでなく、作品づくりそのものに参加し、“体験の一部”として機能する。そういう未来を実現していきたいです。

インタビュー・執筆

FM中西

.png&w=3840&q=75)

.png&w=3840&q=75)