【Aiming×コロプラ 技術交流会レポート】それぞれの開発文化と強み――エンジニアたちの知見共有

AI記事要約

ゲーム開発の現場では、日々、新しい挑戦と発見が生まれています。

そうした日々の積み重ねを支えているのは、開発者や技術者同士の知見の共有と、より良いものをつくりたいという想いです。

今回、数々のヒット作を手がける株式会社Aiming(以下、Aiming)と、株式会社コロプラ(以下、コロプラ)のエンジニアが集い、初の技術交流会を開催。

Aimingとコロプラ、両社のゲーム開発を支える“技術の現在地”を語り合いました。

「大規模サービスの安定運用」「長期タイトルの維持・更新」「最新技術の活用方法」など、開発現場で培われたノウハウと課題解決の工夫について発表・意見交換が行われ、実践的な知見が活発に交わされた本交流会の模様をお伝えします。

コロプラからの発表

1. Cloud Spannerの活用

コロプラ技術基盤本部 サービス基盤部 尾山

以前、人気タイトルの急成長により従来のMySQL分割運用は限界を迎え、その分割管理が複雑化してスケーリング作業に数日を要していましたが、そこで採用されたのがGoogleの提供する分散データベース「Cloud Spanner」でした。

複数サーバー間でのトランザクション処理を自動的に行うことで、大規模アクセスでも「落ちないゲームサーバー」を実現。設計・実装の負荷を大幅に下げることができました。

2. サーバー運用について

コロプラ 技術基盤本部 第3バックエンドエンジニア部 J.K.

サーバー運用とマスターデータ管理の工夫についての紹介です。ゲーム内のデータはGoogleスプレッドシートで管理し、1テーブル=1シートというシンプルな構成に加えて環境ごとにタグを設定することで、開発・本番・テストといった異なる環境を同一フォーマットで扱えるようにしています。

さらにマスターデータのキャッシュ機構により通信量を減らし、サーバー負荷を抑えながらユーザーの手元に常に最新データを届けるようになっています。ノーメンテ運用を実現するために、“人が注意する”ではなく“仕組みで防ぐ”ことを重視しています。

3. 長期運用タイトルの課題

コロプラ テクノロジー推進本部 第1技術開発部 E.H.

長期運用タイトルでは、膨大な機能やアセットが積み上がり、時に“技術的負債”になることもあります。「古いデータを誤って使ってしまう」というようなヒューマンエラーを防ぐために、バリデーションシステムを独自開発。最新運用では使わない設定を検知し、警告を出す仕組みを整えています。長く愛されるゲームを支えるために、「資産を残しつつ最新化」の実現が課題になっています。

4. R&D部門の取り組み

コロプラ テクノロジー推進本部 技術研究部

グラフィックス担当 春田

サウンド担当 渡邉

R&D(Research and Development:研究開発)として社内横断で研究を行うチーム「コロプラクリエイターズ」の取り組みとして、研究成果を「机上の実験」で終わらせず開発プロジェクトに落とし込み、社内全体にノウハウを蓄積するという試みです。実際に技術デモアプリ『PRINCIPLES』を通じて、次世代表現技術の実装知見を制作現場に還元しています。

5. 多言語対応について

コロプラ 技術基盤本部 第2バックエンドエンジニア部 岡村

グローバル展開を視野に入れた多言語対応と海外リリースへの挑戦について。

文字を含むあらゆる要素が翻訳対象になり、さらにLQA(ローカライズのQA)も必要になるという状況で、自動化ツールを活用することで膨大な確認作業を大幅に効率化、海外リリース前の品質チェック体制が格段に向上しました。

6. 生成AIの活用

生成AIは業界全体で注目を集めるテーマですが、コロプラでは『神魔狩りのツクヨミ』で活用されています。交流会ではコロプラでの、AIによる画像生成フローや技術的な取り組み、注意点などを紹介しました。

7. 開発現場でのAI利用状況

コロプラ IT戦略推進部 斎藤

開発現場におけるAIの利用状況や取り組みについて。

- 社内向けAIエージェントの利用状況

- AIによるコードレビュー

- UI開発補助の内製ツール

- ChatGPTによるデザインコンセプトの効率化

一枚絵のUI画像を各パーツに分割してUnityのPrefabに変換するツールや、特定用途に特化したカスタムのプロンプトを用意してチューニングしてゆく試みなど。いずれも、AIを使うことでチームの“思考時間”を最大化しようという意図に沿ったものです。

Aiming側の発表

交流会の後半ではAiming側の発表が行われ、コロプラ側から出された多くの質問を進行役が読み上げ、各担当者が答えてゆく形式になっていました。

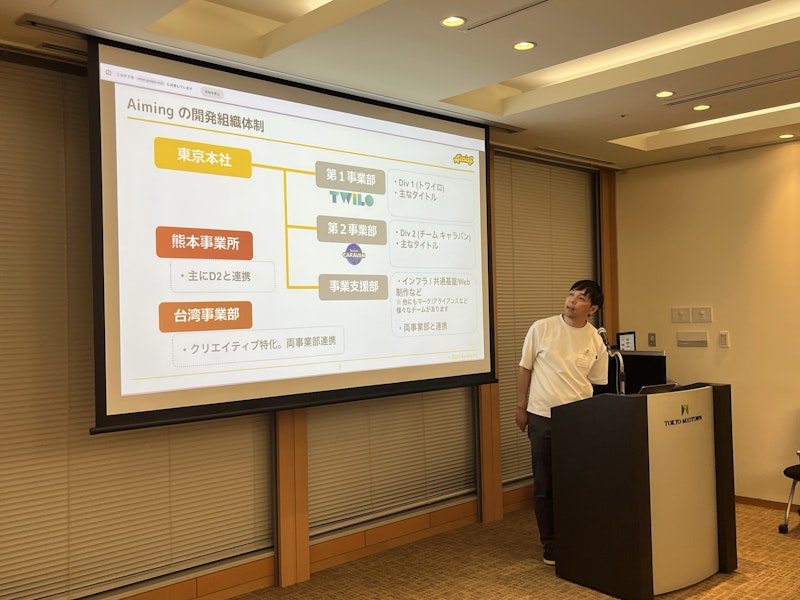

Aimingの開発組織体制

開発体制として、第1事業部(D1:TWILO)と第2事業部(D2:Team CARAVAN)がメインのスタジオとなっており、主にD2と連携する熊本事業所があります。他にも、両事業部と連携するものとして、クリエイティブに特化した台湾事業部と、インフラやWeb制作などを行う事業支援部があります。

開発基盤について

こちらは、事業部ごとの特性に合わせて柔軟に選定・運用しています。例えば、ゲームジャンルの傾向と規模が様々な第1事業部では、技術選定フェーズでプロジェクトに最適なものを検討し採用しています。一方、第2事業部ではPolka FWというフレームワークを軸に運用し、新機能が必要な場合は都度影響を考慮しながら柔軟に対応しています。

オンラインマルチプレイヤーゲームの開発・運用における工夫

Aimingでは企画・運営のデータワークにおけるイテレーション速度を重視しています。また通常時のメンテナンスが運営チームで完結する体制が構築されており、ほぼすべての職種がgitに触れる体制となっています。

パフォーマンス最適化

メモリやグラフィックスの最適化は、開発フェーズ全体を通して意識しつつ、特にリリース直前の最終調整フェーズで集中的に行っています。頻出するボトルネックとしてはメモリとGPUの問題が挙げられますが、各セクションが上げたアセットの設定や重複による過負荷などの例と、その対処について話しました。現状では、自動チェックフローだけに頼るのではなく、デバッグを専任するQAチームが日々通しプレイで詳細なチェックを行う、手厚い体制をとっています。

高速な開発体制

Aimingが実現した、非常に短期間でのリリース手法についてです。こちらはベンチマークタイトルがありブレが少なかったこと、別プロジェクトで作ったSV基盤やCLコードの流用が可能だったことなどが挙げられました。他にもエンジニアだけではなくアートやプランナーも直接Unity上で作業を行うこと、リリース時にはトレードオフスライダーを意識して判断することの重要性についても話しました。

開発支援ツールと自動化

サーバーエンジニアのコードエディターについては、基本的にエンジニアの裁量を尊重し自由としていますが、汎用性の観点からJet Brains系のエディターを推奨ツールとしています。

プロジェクト管理と開発環境

スケジュール管理についても、プロジェクトの特性に応じて最適な仕組みやツールを採用しています。第2事業部ではJIRAを導入し、進行管理チームがセクション毎・プロジェクト全体でチケットを取りまとめ、進行状況やコミュニケーションの状況をチェックしてアラートを上げる体制です。第1事業部ではプロジェクトごとに最適な管理方法を構築しています。

先進技術の導入

エンジニアに限らず、生成AIの活用も進めています。GitHub CopilotとGeminiは全社的に利用を推進しています。その他についても、各プロジェクトや担当者ごとに必要なものを積極的に検証しており、活用を広げている段階です。

技術ブランディングと情報発信

TechBookは、エンジニアの自発的な「やりたい」という声をきっかけに始まりました。現在は人事が制作や出展の進行管理をサポートしていますが、執筆は今もエンジニアの積極的な有志によって支えられています。

技術交流会の後には懇親会が開かれ、ここでも和やかに交流を深めていました。

まとめ

異なる文化や開発体制を持つ二社が、それぞれの強みを持ち寄り、課題や知見を率直に語り合った今回の技術交流会。

そこで見えてきたのは、それぞれの現場で技術を追求し、研究と開発を通じて新たなものづくりに向き合うクリエイター、エンジニアの姿でした。

互いの知見を共有し合うことで新しいアイデアが次の挑戦へとつながっていく。今後のゲームづくりにもつながる有意義な時間となりました。

各種、技術発信は以下よりご覧いただけます!

Aiming 開発者ブログ:https://developer.aiming-inc.com/

COLOPL Tech Blog:https://blog.colopl.dev/(主にサーバー・インフラ)

COLOPL Creators Blog:https://note.colopl.dev/

.png&w=3840&q=75)

.png&w=3840&q=75)