AI記事要約

VR、ARなどのXR領域からAI、メタバースまで、様々な先端テクノロジーを活用したコンテンツ制作やソリューション提供を行う株式会社360Channel。VRが注目を集め始めた2015年に設立された同社は、コロプラのグループ企業のひとつです。

設立10期目を迎えた360Channelは今年、「Creative LAB.」と「AI LAB.」という2つの研究開発ラボを立ち上げ、幅広い技術領域で社会実装に挑戦。直近では、月額10万円から利用可能な会話型AIサービス「AI Caster」をリリースし、「新しいテクノロジーを身近にし、人々にオドロキを!」というミッションのもと、企業の課題解決と新たな体験価値の創造に取り組んでいます。

今回、コロプラグループの一員として進化を続ける360Channelの現在地と最新戦略について詳しく知るべく、VR PARTNERS事業部の3名にインタビューを実施しました。変化する技術環境下での事業展開や、2つのラボが担う役割、そして先端技術の社会実装に向けた今後の取り組みについて詳しく語ってもらいました。

株式会社360Channel クリエイティブ統括部 部長 / 技術統括

- 宮﨑 智弘

2014年よりVR映像制作にいち早く携わり、映画・音楽・観光・スポーツ・教育・CMなどの様々な作品に携わる。

テクノロジーとクリエイティブの両面からXR領域で必要なWEB・アプリ開発などのユーザー体験まで見据えたディレクションを得意としている。

株式会社360Channel ビジネスプロデュース事業部 事業開発統括 / シニアビジネスプロデューサー

- 深澤 健太郎

コロプラより出向し、顧客企業へのソリューション提案を担当。

課題抽出からテクノロジーとエンタメを組み合わせた企画提案まで、クライアントのビジネスに伴走しながらの課題解決を得意としている。

株式会社360Channel クリエイティブ統括部 デザイングループ マネージャー

- 宮本 凱

2018年に360Channelへと入社。現在は映像制作や2D、3Dのグラフィックスデザインなどに従事。AIラボにおいて、「生成AI×映像」領域の研究開発にも携わる。

注目が高まるXRやAI、メタバース

360Channelのメンバーが捉える市況感とは

改めて、360Channelの事業内容やミッションについて教えてください。

当社は、VR/360度映像配信事業や総合XRプロデュース事業、メタバース事業などを行う企業です。コロプラグループの一員で、2015年11月に設立し、今年で10期目を迎えています。設立当時はちょうどVRへの関心が高まっていた時期だったため、VRに特化した専門企業として創業。そこから10年の月日が経ち、現在ではVRを含んだより広い意味での「XR(現実世界と仮想世界を融合して新たな体験を生み出す技術のこと)」を扱いながら、メタバースやAIなどの先端技術もカバーしているのが強みです。

当社のミッションは「新しいテクノロジーを身近にし、人々にオドロキを!」です。設立から現在までにVR動画3,000本以上、ARコンテンツを数十本、そのほかメタバース領域などでのサービス開発を複数件行ってきた実績があり、そこから得られた技術力と経験値、ノウハウをもとに、お客様となる企業やその先にいるコンシューマーの方々の課題を解決すべく、テクノロジーを活用したコンテンツやソリューションのを企画・提案しています。

近年、XRやAIなどのテクノロジーが急速に進化を遂げています。そうした技術革新についてどのように感じていますか?

先端技術を用いてビジネスをするという観点で言えば、可能性も課題も両方あると考えています。XRやメタバース、AIなどの領域はまだブルーオーシャンです。だから、企業の課題解決や日々の暮らしに役立つソリューションを開発・提供できれば、きっとビジネスチャンスは広がっていくでしょう。ですが一方で、先端技術は社会に浸透していないもののため、市場が形成されておらず、「技術を使って実現できること」をイメージしづらいがゆえに、商材としての売りにくさがあります。特にVRやARは「百聞は一見に如かず」のような性質があり、特徴や魅力を言葉で説明するのは難しいもの。新しい技術をビジネスとして広げていくなら、より多くの方にコンテンツやソリューションの中身を理解していただけるよう、体験できるサンプルを用意し、企画資料をしっかりと作り込み、丁寧に説明することが欠かせません。

先端技術はビジネスチャンスが大きい領域ですが、「珍しい技術でサービスを提供すること」が主目的になってしまってはいけないと感じます。我々がやらなければならないのは、お客様の課題解決です。技術はあくまでもツール。技術先行で思考し、顧客の本質的な課題解決と体験価値の創造が置いてけぼりになってしまっては本末転倒ですから、様々な最先端技術や知見を組織として押さえつつも、お客様のニーズにあったソリューションを提案することが何よりも大切だと思います。

360Channelで現在注目している技術領域はありますか?

やはりAIとXRでしょうか。社会全体的にも、また実際クライアントからご相談いただく領域としても特にニーズが高まっていると感じます。

そうですね。今は「AIとVR/ARの掛け合わせ」が大きなトレンドだと思っています。私たちはそこに映像制作・映像生成の強みを組み合わせて、新しい体験や表現方法を探しているところです。たとえば、イベントや展示でリアルとバーチャルをつなぐ演出や、情報発信を没入体験に変える仕組みなど。

また、「フィジカルAI」も盛り上がりを見せている領域だと思います。私たち自身がロボティクスを専門にしているわけではありませんが、360Channelの得意なXRや体験デザインと掛け合わせれば、関連するコンテンツ制作や演出で、何かおもしろい取り組みができないか検討しているところです。

AIは社会が大注目する技術である一方で、実際に他の技術やソリューションと結びつけようとすると、コントロールの難しさを感じる技術でもあります。多くの方がすでにご存知の通り、AIが自然に嘘をつく「ハルシネーション」のような現象も起こるので、AIを活用する際はしっかりと調整しなければなりません。また、他の技術との組み合わせを考える際も、「VR×AI」と口で言うように簡単に組み合わせられるわけではありません。VRを使って何をして、AIでVRのどのような可能性を引き出すのか。それを綿密に要件を考えた上で仕組みを開発しなければ、良いサービス・ソリューションは作れないのです。

こうしてAIをうまく活用する難しさを語れるのも、当社がAIを使ったサービスをお客様に対してしっかりと提供してきたからこそ。これからも引き続き、お客様に提供する価値やコンシューマーの体験価値のレベルを高めていく手段のひとつとして、新しい技術を追求していきたいと思います。

2025年4月新設の「Creative LAB.」と「AI LAB.」に迫る

2025年4月に設立した「Creative LAB.」と「AI LAB.」の役割やミッション、設立背景を教えてください。

どちらも先端技術そのものやそれを用いた表現手法の研究、事業応用を目的として設立した社内の研究開発ラボです。Creative LAB.は「創造性の、その先へ。」をコンセプトに、XRやメタバース、立体映像、3Dモデリング、空間ビデオ表現、空間音響などを活用し、分野横断的に多様なコンテンツの創出に挑んでいます。AI LAB.は「AIの可能性を、創造的価値へとつなげる。」をコンセプトに、生成AIをはじめ、自然言語処理、画像認識、位置情報技術などのテクノロジーを新たな価値創出と課題解決に活かせないか、日々研究しています。

この2つの組織を作ったのは、会社として研究開発に力を入れていくためです。これまでの10年間も研究開発は行っていましたが、専門組織を置いていなかったために、予算やスケジュール、成果などを管理することが難しくなっていました。日進月歩で技術が進化する時代だからこそ、社内ラボを置くことで通常の案件と同じようにプロジェクト管理を行い、社内の研究開発へのモチベーションを高め、新たな技術に挑戦し続けられる会社であれたら。そんな想いのもとに「Creative LAB.」と「AI LAB.」が立ち上がっています。

Creative LAB.では現在、どのような取り組みを進めているのでしょうか。

当社が制作するコンテンツの質や安定性、安全性のさらなる向上を目指して、VRやAR、メタバースなどを使った各プロジェクトの成果物を社内全体に共有する機会を設けています。人によっては自分の専門領域のみに関わることがほとんどになってしまうので、社内の各メンバーに分野を横断して様々な知見やノウハウを蓄積してもらえるよう、お客様に納品したアプリなどに実際に触れる機会づくりなどを大切にしています。

直近の取り組みの中で、宮﨑さんが特におもしろいと感じているものはありますか?

最近興味がある技術は、3D Gaussian Splattingの社会実装を目指した検証・研究活動でしょうか。これはカメラなどで撮影した複数の画像をもとに、滑らかで高精細な3DCGを再現する技術です。例えば、コロナ禍をきっかけに、賃貸マンションの情報サイトなどで部屋の様子を360度画像で確認できるサービスなどが広がりを見せました。360度画像は実写で撮影することで、写真で撮影した本物の質感を空間ごとアーカイブできます。しかし、これはあくまでも画像の域を超えず、雰囲気は分かりますが、奥行きや立体感があまり感じにくいものとなっていることがほとんどです。もしもこうした部屋の内見補助ツールに3D Gaussian Splattingを使ったとしたら、キッチンやドア、収納などが立体物としてしっかりと描き出され、より実際のものに近い部屋の様子を知ることができるでしょう。VRやメタバースなどの領域でも、実世界の画像素材を使ってよりユーザーが没入しやすいおもしろい体験コンテンツがつくれるようになるかもしれず、様々な可能性を秘めた技術と考えています。

3D Gaussian Splattingのメリットはそれだけにとどまりません。これまでにも、三次元空間の3DCGを制作するフォトグラメトリといった技術がありましたが、精巧なメッシュを調整するのに時間がかかっていいました。3D Gaussian Splattingはフォトグラメトリに比べると半分以下の期間で制作できるようになり、処理負荷も軽いため、ユーザーのインタラクションに合わせてリアルタイムレンダリングを必要とするXRコンテンツ向きなんです。VRやメタバースでの活用の可能性が広がると思っています。この技術を今後、社会の中でどのように役立てる事ができるのか。それを考えるべく、最近はパートナー企業とタッグを組みながら、実際の空間の記録などを試験的に実施してみようと検討を進めています。

AI LAB.では現在、どのような取り組みに力を入れているのでしょうか。

今特に注力しているのは、2025年5月にリリースした新サービス「AI Caster」です。これは会話型AIと動画生成機能を融合したSaaSで、生成AIを活用して制作したキャスターが自社のPR動画で指定した原稿を読み上げてくれたり、お客様からの問い合わせに双方向のコミュニケーションで対応してくれたりするサービスとなっています。

主な活用場面としては、企業の広報PR活動やカスタマーサポート、社内研修、受付業務などを想定しています。各社のニーズによって様々な使い方が考えられるため、プラットフォームではコンテンツの配置を自由に設定できるようにしています。UIのカスタマイズなどに柔軟に対応しているのもAI Casterの大きな特徴です。

キャスターも、イラスト風のものから実際の人間のようなデザインまで幅広く対応しており、自社のオリジナルキャラクターがいる際は、それをキャスターとして動かすことも可能です。企業と取引先、お客様との間のコミュニケーションをより視覚的に分かりやすく、伝わりやすいものに変え、これまでよりもさらに良い体験の時間とできるようサービスを開発してきました。

こうしたAIツールはどうしても価格がブラックボックス化してしまいやすいのですが、本サービスは月額10万円(税抜)からと、安価かつ明朗会計で利用できるよう意識して設計しています。

VRや360度画像・映像を主軸に事業を進めてきた360Channelにとっては、かなり新しい角度からのサービスだと感じました。

そうですね。とてもチャレンジングな施策でしたが、ベースにあるのは当社のミッションであり、当社の強みであるクリエイティブ力やゲーミフィケーションの設計力、エンタメコンテンツの制作力が存分に活かされています。これまで積み重ねてきたものと新しい技術を掛け合わせた新サービスになっているのではないかと思います。

AI LAB.で最近注目している技術などは、何かありますか?

キャラクターの口の動きと音声をリアルタイムで合成するリップシンクをAIでうまく生成できないか、実験を繰り返しています。また、動画生成エージェントを活用し、台本の作成からアングル、カメラワーク、照明などの撮影指示、動画生成まで、動画を作る作業を一貫して半自動化できないかという点も検証中です。自律的にタスクをこなせるエージェントAIなども動向を追うようにしています。

当社としては、今後「動画×生成AI」の領域も強みとして確立させられればと考えているため、動画生成AIを使ったミュージックビデオの制作プロジェクトなどにも携わりながら、ノウハウを蓄積し、技術力を高めていければと思っています。

新しい価値を生み出せるラボを目指して

6月6日にXRやAIの領域で活躍する方々を招いた無料トークイベント『Digital Intersection Node.1』を開催しました。これはどのようなきっかけで企画したイベントなのでしょうか。

このイベントを企画したのは、各ラボで研究、開発、検証している内容を社会に発信する機会を作りたかったからです。発表の場があれば、それをひとつのゴールとすることで、日々の研究、検証へのモチベーションも上がるでしょうし、当社の取り組みを外部に伝えることで、社会がより良くなる新たなサービスやビジネスが生まれるきっかけになると思います。そのため、誰でも参加可能なオープンなトークイベントとして『Digital Intersection Node.1』を開催しました。

イベントのタイトルに「Digital Intersection」という言葉を使ったのは、どうしてですか?

「Intersection」は日本語で「交差点」を意味する言葉なのですが、当社のメンバーはもちろん、我々が取り組む技術領域に興味のある企業の方々や、一般の方々が垣根を超えてコミュニケーションをとれる場にしたいという想いから、Digital Intersectionというイベント名にしました。実際、6月のイベントでは社会人から学生まで、本当に多様な方々に参加していただきました。いろいろなバックグラウンドと専門性、強みを持った方々が一堂に会し、情報交換をすることで、新しいビジネスの可能性や技術の組み合わせなどを発見してもらえる場となれば嬉しいです。そして、社内のメンバーにとっても、日々の業務のほかに自分自身の関心を追求し、それを社会に発表できる場としてうまく機能してくれればと思っています。

Creative LAB.とAI LAB.を今後、どのように発展させていきたいと考えていますか?

当社はゼロからソリューションをつくり出すというよりも、世の中である程度確立してきた技術をいち早く取り入れ、それを社会に実装していくためのアイデアやソリューションを提案していく会社だと考えています。そのため、2つのラボでの取り組みを今後、お客様のニーズにさらにしっかりとお応えできるようなコンテンツ開発・企画制作につなげていきたいです。2つのラボから新しい価値が生まれるような、そんな組織の姿を目指していきたいです。

商業施設や大学などで活用されているAR/XR技術

続いて、XR関連の事業についても伺いたいです。ARやXRの活用が増えている業界などはありますか?

当社では本当に幅広い企業からご依頼をいただいていますが、その中でも最近特に多いと感じるのが商業施設での活用です。また、VRやARを製造業などの研修用コンテンツで活用したり、VRやそれに類する3Dコンテンツを企業の採用における会社紹介映像や大学案内コンテンツに活用したりするケースも多いですね。「集客や広報PR、社内研修などの効率化、体験価値の向上に技術を生かしたい」というニーズが増えているように感じます。

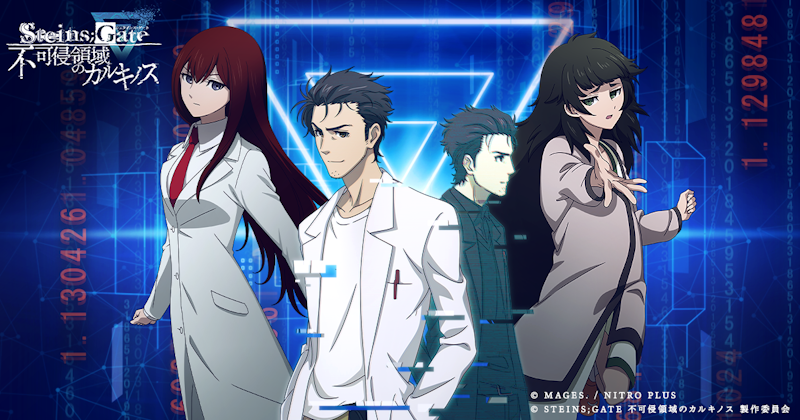

商業施設でのXR活用で言えば、360Channelでは昨年、PARCOの複数店舗で開催した没入体験型謎解きイベント『STEINS;GATE 不可侵領域のカルキノス』に携わっていましたよね。

そうなんです。このプロジェクトは、PARCO様の商業施設そのものをエンターテインメントフィールドとして成立させつつ、集客につなげていきたいという目的の元に行われました。一般的な謎解きイベントとは異なり、当社とPARCO様、パナソニック様、palan様の4社で製作委員会を組む形で企画・実施したのが大きな特徴です。それぞれの役割としては、当社がプロジェクトの全体統括とARを使った謎解きイベントの設計から制作までを担当。PARCO様には謎解きの舞台として商業施設を活用させていただき、実際のイベント運用の部分や、謎解きを体験したお客様がスムーズに移動できるような動線設計の部分、グッズ制作、ポップアップショップの展開などを担当していただきました。また、商業施設内に謎解きのギミックとしてモニターを設置したため、パナソニック様にはその機材提供とメンテナンスを担当していただき、ARを得意とするpalan様には、当社と共にゲームの演出を彩るARの制作を担当していただきました。

ARを使った謎解きイベントの魅力は、どのような点にあると思いますか?

謎解きイベントは、プレイヤー自身が物語の主人公になって様々な謎を解き、体験を深められるのが魅力のコンテンツです。そのイベントをARを駆使することで、物語の没入感をさらに高めることが可能になると考えています。本作は、とある事が原因で電子世界に閉じ込められたキャラクターを謎解きを通じて助けていくストーリーなのですが、ARを使い自分のスマートフォンを介して電子世界にいるキャラクターとコミュニケーションをとる演出設計にしました。結果、多くのお客様からお気に入りのキャラクターと共に物語を深く楽しみ、リアルな体験を伴う特別な時間を過ごせたと、喜びの声をいただくことができました。

産業能率大学との産学連携で、オープンキャンパス用の体験型AR謎解きコンテンツを制作したとも伺いました。

これは本当におもしろいプロジェクトでしたね。コンテンツ自体は「産業能率大学リアル謎解きツアー 消えた卒業証書の行方を追って」と名付け、オープンキャンパスへの参加動機のひとつとなるような内容を目指して2025年5月にリリースしたのですが、その企画や動線設計などを、産能大の学生さんと共に進めていきました。産能大では実践教育を重視しているため、学生さんは普段から様々な企業と連携し、社会で実際に商業イベントの企画や運営をする取組みをされています。そのため、今回のプロジェクトでは、我々がクライアントやパートナー企業と会議をするようなイメージで、非常に高いレベルでお話を進めることができ、若者ならではの視点でアイデアが出てきたことも含めて、とても新鮮で興味深い経験でした。

また、直近では産業能率大学様より、本年度のオープンキャンパス参加者が昨年対比でしっかりと増加したと喜びの声をいただいており、大変嬉しく思っております。

XR/AR技術は今後、どのような体験価値を生み出していけるのでしょうか。

現実と仮想世界を融合させるXR技術は、仮想体験や空間演出などの活用で、エンタテインメントや学習領域を中心にその真価を発揮しつつあります。

今なお技術は進化しており、今後よりリアリティがあり、心を動かす体験を提供できると考えております。

さらにその先にはソフトだけでなくARグラス、VRゴーグル、撮影カメラなどハード機器、通信技術の進化も合わさり、XR技術が日常生活の中で当たり前のように使われるようになる日も、そう遠くない将来に到来するのではないでしょうか。

ただ、これら技術を活用する上でも、大切なのはやはり「お客様の課題をいかに解決するか」という部分です。当社としては今後も引き続き、顧客課題の解決と真摯に向き合いながら、その先にいる一般の方々に価値ある新しい体験価値をお届けできるよう、尽力していきたいと思っています。

未来の注目技術と社会を繋ぎ、

新しいソリューション・体験価値を創出する

360Channelとして今後チャレンジしたいことや展望をお聞かせください。

当社の祖業であり、強みであるVR/XRの領域だけでなく、AIなどの新たな技術領域に今後も着目し、力を注いでいきたいです。現状ではAIやメタバースなどに挑戦し、さらに空間コンピューティングにも力を入れようとしていますが、この先、5年後、10年後には全く新しいソリューションや技術領域が出てくるかもしれません。現時点では名前のないものが、何年も先に注目の技術・ソリューションとなり、新たな未来をたぐり寄せることに繋がる可能性も大いにあるため、社会や技術の動向には常に注目しながら、お客様の課題解決に役立つソリューション、社会に新たな体験価値を生み出すサービスを作っていけたらと思います。

最後に、この記事をご覧の方へメッセージをお願いいたします。

360Channelは、最先端技術を社会の中で実際に使えるようにすることに強みのある会社です。VRから始まり、映像制作を強みとしながら、ARも含めたXR領域、メタバース、AIまで、様々な技術を研究し、社会実装できるよう挑戦を続けています。こうした挑戦を経て得られたノウハウ・知見をもとに、これからもお客様の課題や目的にマッチした解決策をご提案し、世の中に驚きを届けていきたいです。今後も先端技術を活用しながら、お客様や社会の課題解決に貢献できるよう力を注いでいきたいと考えておりますので、ぜひ当社の取り組みを応援していただけましたら幸いです。

360Channelの強みは、様々な最先端技術の知見を蓄積し、それらを自在に組み合わせられることと、お客様の課題解決力、企画力にあると考えています。何かお困りごとがある際は、皆さまの課題に対してオーダーメイドで最適なご提案をいたしますので、ぜひお気軽にご相談ください。ご連絡をお待ちしております。

当社が扱っている技術は、どれも社会的注目度の高いものばかりだと自負しています。特に最近注目を集めているXRやAIなどは、テクノロジーとして新しく、おもしろい領域のため、触れたことのない方はぜひ一度触れてみていただけたら幸いです。その際、我々にお声がけいただければ、これまでに製作したコンテンツの一部をお見せすることも可能ですので、もしも分からないことや聞きたいことなどがある際はお気軽にご連絡ください。深澤の言葉にもあったように、当社はお客様の課題を丁寧にヒアリングし、それを解決可能なコンテンツを制作するのが得意なチームです。技術に少しでも可能性やおもしろさを見出していただけたとしたら、雑談ベースでも様々な可能性をお話しできると思いますので、ぜひ360Channelにお声がけいただけると嬉しいです。

取材・文/市岡光子

.png&w=3840&q=75)