AI記事要約

近年のグローバル競争の激化とAI技術の普及により、ゲーム業界における「知的財産(著作権や商標権、特許権などの権利のこと)」の重要性は飛躍的に高まっています。そうした知的財産をコロプラでは、「守り」のツールから企業の競争優位性を築く「攻め」の経営資源として位置づけ、「三位一体型」特許出願戦略を展開。その結果、「ゲーム・エンターテインメント業界 他社牽制力ランキング」で、名だたるゲーム会社に次いで3年連続トップ6入りという成果を収めています。今回は、コロプラの知財戦略について詳しく知るべく、知的財産部の2名にインタビューを実施しました。変化する市場環境下での知財戦略や、中期経営方針を支える知財経営の取り組み、そして未来の知財部門が担うべき役割について詳しく語ってもらいました。

上席執行役員 CLO(Chief Legal Officer) 法務部 知的財産部 部長

- 山崎 聡士

大学法学部卒業後、イノテック株式会社で営業職として勤務。ソニーグローバルソリューションズ株式会社、エルピーダメモリ株式会社(現 マイクロンメモリジャパン株式会社)を経て、カシオ計算機株式会社で法務部長を務めた。2020年にコロプラへ入社し、現在は上席執行役員 CLOとして、法務・知財領域を統括。

2025年7月に、ビジネス推進に貢献する各国の法務責任者を表彰する「GC Powerlist Japan 2025」に選出。

知的財産部 知財グループ マネージャー

- 山際 将史

政治経済学部卒業後、遊技機メーカーの知財業務に14年間携わる。2020年にコロプラに入社。2022年7月に知財グループのマネージャーに就任。現在は知財領域の統括を務める。

「グローバル競争の激化」と「AI活用」がキーワード

知財部門からみるゲーム業界の市況感

知的財産部として捉えている「昨今のゲーム業界の市況感」はどのようなものか、お聞かせください。

昨今のゲーム業界は、「グローバル競争の激化」と「生成AIの活用」が大きなキーワードになっていると感じます。この2つの要素は、知的財産(知財)に関する業務の役割を根本から変え始めています。ここ数年で、経営戦略における知財の重要性が飛躍的に高まったと言えるのではないでしょうか。そうした中では、知財を単なる「守り」のツールではなく、企業の競争優位性を築くための「攻め」の経営資源だと捉え直す必要があると思います。

もう少し具体的にお話ししましょう。例えば、グローバル競争の激化という観点で国内のゲーム市場を見てみると、近年は国内でも海外企業の存在感が高まっていることが分かります。国内のゲーム市場は成熟期に入って久しいですが、その中で資金力が豊富な海外企業が大量の資金を投入し、限られたパイを取り合っているわけです。そうした環境下でコロプラが持続的に成長するためには、国内市場で競争するだけでなく、海外市場にも目を向けなければなりません。だからこそ、中期経営方針の中で「海外市場への積極展開」が三大方針のひとつとして取り上げられています。

しかし、グローバルな事業展開を成功させるためには、おもしろいゲームを開発するだけでは不十分です。当社の独自技術やブランドを「模倣」から守るために、事業展開国で特許や商標をしっかりと取得することが必要となります。そうした海外での特許・商標出願は、今後コロプラとして強化すべき業務になると考えています。

生成AIの活用に関しては、どのような状況があるのでしょうか。

大きく2つの観点があると思っています。まず挙げられるのが、生成AIの登場によるゲーム開発の変化です。生成AIが出てきたことで、AIを用いた独自の開発手法や、AIを使うことでしか実現できないゲーム体験が生まれてきています。こうしたものが新たな知財のタネになるため、それをコロプラとしていち早く特許などの権利に変えていくことで、他社にはない競争優位性を確立できるのではないかと考えています。

また、AI活用は知財担当の業務を合理化・効率化することにも繋がります。特許出願に関する業務には、先行技術の調査や出願書類の作成、外国での出願であれば翻訳作業などがありますが、こうした業務はルールとやり方さえ分かっていれば誰にでもできるものです。ルールと手順がしっかりと整っているということは、逆に言えば、生成AIが得意な業務だということ。AIに任せることで、我々が使う時間を大幅に削減できます。余裕ができた部分で今度は知財戦略の策定など、クリエイティブな業務に注力すれば、限られた人的リソースをフル活用しながら、より一層戦略的で会社の未来に貢献できるような知財部門を作れるはずです。既に業務効率化の観点からも、知的財産部として生成AIを積極的に活用していっています。

生成AIに関連する技術やゲームシステムも、知的財産化できるのですね。

そうです。当社では既に生成AIに関連する登録特許を数十件保有しています。その中には、2025年5月にリリースしたカード創造ローグライクゲーム『神魔狩りのツクヨミ』で実装している、ユーザーさまがゲーム内で使用するカードのイラストを生成AIに描かせる独自の仕組みが含まれています。今後も生成AIに関する特許は、積極的に出願していこうと考えています。

社会からも評価受けるコロプラの知財。その戦略とは

コロプラは「ゲーム・エンターテインメント業界 他社牽制力ランキング(※)」で3年連続6位にランクインしています。こうした結果を得られた背景には、どのような戦略や要素があると考えていますか?

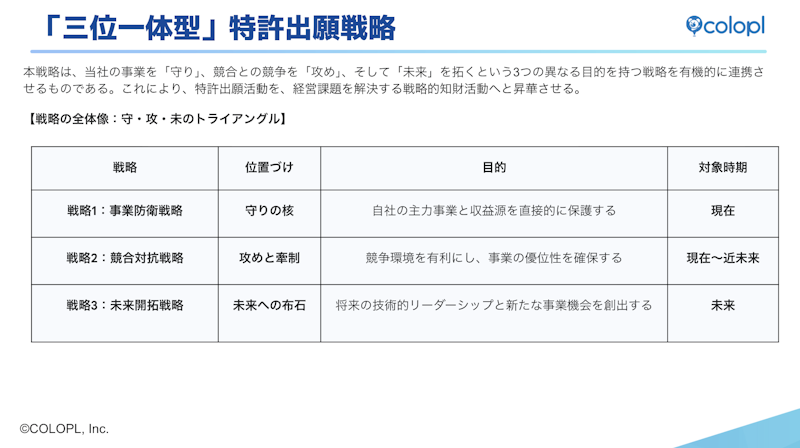

当社の「『三位一体型』 特許出願戦略」と、専門的な分析力が功を奏したのではないかと捉えています。前者の特許出願戦略については、「守り」と「攻め」、「未来」の大きく3つの軸に分けて戦略を描いています。

1つ目が、「事業防衛戦略」です。これはまさに「守り」の戦略で、コロプラの事業や収益源となる、自社で実施している革新的な技術を、他社から真似されないよう守っていくための活動を指します。具体的には、コロプラが独自に開発したバトルシステムや成長・育成ロジックなど、ゲーム性を形作る根本的な技術はもちろん、新しい課金モデルなども含めて特許を迅速に出願したり、コア技術を応用できるケースや周辺技術などもまとめて権利化を進めていったりすることを推進しています。

2つ目が「競合対抗戦略」です。これは「攻め」の戦略で、競合他社の特許動向を分析し、他社の特許の必須構成要素の一部を別の要素に置き換えたものや、競合他社の特許技術の上にさらに優れた要素を付け加えたもの、他社の特許で解決できる課題を全く別のアプローチで解決した技術などを権利化する方針を打ち立てています。他社牽制力ランキングでは、この戦略がうまくいった結果、3年連続6位という結果を残せたのだと思います。

3つ目は、「未来開拓戦略」です。これはその名の通り、3年後や5年後のゲーム業界の姿を見据えながら、将来主流になるであろう技術分野で先行して特許を出願することを目指しています。

引用:パテント・リザルトが提供する他社牽制力ランキング・ 2024年版

https://www.patentresult.co.jp/ranking/fcit/2024/fcitgame.html

※他社牽制力ランキング:特定の企業の特許が、他社の特許審査過程でどれだけ引用されたかをもとに、業界ごとに企業の牽制力をランキング化したもの。他社の特許取得をどれだけ抑え込めるかという観点から、特許の価値を評価したランキングです。

知財の専門的な分析では、どのようなことを行っているのでしょうか。

専門チームが競合他社の特許出願状況や出願内容を定期的に詳しく分析しています。また、特許などの知財が持つ価値を評価するツールがあり、それを用いながら他社がどのような特許ポートフォリオを構築しているのかも把握しています。そうしたデータを集めることで、コロプラにとって将来的に脅威となりうる特許があるのであれば、対策を考え、必要な特許を出願するといったことも行っています。

特許は、戦略的に出願することで、業界内での会社の優位性をより確かなものにしたり、他社との協力関係を築く大きなきっかけとなったりします。例えば、クロスライセンスが例に挙げられます。クロスライセンスとは、特許を保持している会社同士が、相互にその権利を許諾し合い、技術を活用し合うことです。他社と権利の使用を認め合う関係になるためには、両社の特許バランスと技術的補完関係が決め手になります。そのため、他社の権利化に先駆けて特許を出願したり、他社が保有する特許と関連した技術や、その延長線上にある技術で特許を出願しておくことも重要です。「昨日の敵は今日の友」ではないですが、他社とクロスライセンスを締結することで、自社が権利侵害せずに使える技術の幅が広がり、それが結果として開発コストを削減したり、開発の自由度を高めたり、開発スピードを早めたりすることにつながるのです。この戦略的な特許ポートフォリオの構築は、具体的な財務的貢献をもたらす可能性を秘めています。

「知財経営」をキーワードとしていると聞きました。知財経営を通じて、知的財産部としてコロプラの未来の可能性をどのように探っているのか教えてください。

知財経営を行うことで、変化の激しい事業環境の中でも新たな価値の源泉を発見し、会社の持続的な成長をドライブさせることができると考えています。

知財経営とは、経営戦略と一体的に、知的財産を戦略的に取得・活用することによって競争力を確保する経営手法をいいます。

具体的には、知財情報という膨大なデータを駆使して、自社の強みを発揮できる事業分野や投資すべき技術領域を明らかにするとともに、世の中の技術トレンドや競合他社の動向を分析・可視化します。その分析結果をもとに、「この技術領域で権利を固めれば、将来の事業展開を有利に進められる」といった戦略を立て、まだ誰も手をつけていない有望な技術領域、いわば「技術的な空白地帯」から、次なる成長の可能性を探ったりするのです。こうした活動を通じて、事業上のリスクを低減するだけでなく、未来の事業機会を創出し、企業価値そのものを高めていくことを目指しています。

知財から未来の事業・経営に貢献する

コロプラは中期経営方針の中で「海外市場への積極展開」、「国内IPの活用」、「新しいUXの提供」の3つの方針を掲げています。知的財産部として、この戦略にどのように携わっていくのか伺いたいです。

例えば、「海外市場への積極展開」においては、グローバルに競合他社の知財分析を行い、他社に先回りして特許を出願することで、自社に有利な競争環境を作ることが可能になります。また、「新しいUXの提供」に関して言えば、新しい技術を権利化していくことで、社会に新しい体験を届けることができるようになります。

近年の技術として我々が着目しているのは、「AI」「メタバース」「XR(VR/AR/MR)」「ブロックチェーン」の4つですが、我々のコアコンピタンスである「位置情報」にも再び焦点を合わせています。AIや位置情報、ブロックチェーンなどはすでに当社タイトルで活用し、事業化していますが、そうでない技術に関しても、革新的なアイデアを先回りして知財として保護することで、未来の市場においてコロプラが技術的なリーダーシップを獲得できるように環境を整えていきたいと考えています。

5つの重点技術領域においては、開発部門との連携なども進めているのですか?

そうですね。特に位置情報やAIについては、開発部門と共に特別なプロジェクトを組み、実際のゲーム企画に組み込まれる前から権利化可能な技術がないかどうかを確認・検討しています。一方でメタバースやXR、ブロックチェーンについては、知的財産部が主導しながら、権利化可能なものを増やしていこうと調査や分析、戦略立案を進めています。

特にゲーム開発の現場では、知財を日頃から意識しておかなければ、せっかく権利化可能な技術やアイデアがあったとしても見過ごしてしまうことになりかねません。社内メンバーとの連携を深める上で、知財に対する意識向上に絡めた取り組みは何か行っていますか?

まずベースとして、社内のSlackで各タイトルの開発プロジェクトと知財メンバーが連携できるチャンネルを作っています。開発中の新規タイトルで他社の権利侵害がないかを確認したり、権利化のアイデアがあれば相談してもらったりと、密なコミュニケーションがとりやすい環境を整備しています。また、2025年4月からは知的財産部をより身近な存在として感じてもらうために、社内ラジオも始めました。私と山崎さんが知財に関するテーマをラジオ放送のようにトークしている配信です。難しく込み入った話になってしまいやすいテーマではあるのですが、それをいかに分かりやすく社内に伝えられるかを意識しながら、番組を作成しています。

開発部門のゲストを呼ぶなどして、知財をより身近なものに感じてもらえるよう工夫しています。ラジオにしたのは、動画と違って聞き流しができるから。開発部門には忙しい人も多いので、仕事をしながら気軽に聞いてもらえるコンテンツとして企画しています。

新しい体験を生み出す会社だからこそ、知財のタネがそこかしこにある

知的財産部の業務体制をお聞かせください。

知的財産業務にはいくつかの分野がありますが、それに特化したチームを作るのではなく、全員があらゆる業務を担う体制を作っています。「バディ制」という2人チームでの業務体制なども導入しており、各メンバーが仕事を固定化せず、ひとつのチームとして部や会社の目標を達成できるよう業務と向き合っています。

とはいえ全員が特許調査や出願、戦略立案などをすべて同じ比率で手がけているかというと、そうではありません。特許出願をメイン担当としている人もいれば、戦略をメインに担当している人もいます。

こうした体制があることで、全員が知財に関して幅広くアンテナを張って情報を得られるため、総合力の高い知財部門を作ることができていると思います。

今後、どのような方に仲間として加わってほしいですか?

知的財産は、まだ誰もやったことのない新しい技術でなければ権利化できません。そのため、業務においては、やはり「次にトレンドとなる技術」を見極める力が求められます。現在の市場動向だけでなく、3年から5年先の市場を予想して自社の打ち手を考えていく必要があるため、技術はもちろん、世の中のニーズも含め幅広い情報を集め、将来ニーズの高まる発明・技術を見渡す力はやはり欠かせないと感じます。

また、会社として掲げる戦略を理解し、チームや会社に対して貢献する意識を持って、自ら課題解決に向けて動ける力も、コロプラの知的財産部では必要です。

そうですね。知財部門はどうしても、個人の知識レベルやスキルの豊富さに依存し、個々人が各々で仕事を進める“専門家集団”になってしまいやすいのですが、コロプラではそうした組織のあり方ではなく、“ワンチーム”で仕事をすることを大切にしています。そのため、チームや会社に貢献する意識を持ち、チームの中で自分の役割を果たすことにやりがいを感じていただける方ですと、カルチャーにマッチしやすいのかもしれません。

ただ、ゲーム業界やエンターテインメント業界での知財業務経験は問いません。他業界で知財業務に携わっていた方も大歓迎です。ゲーム業界に関する知識は、入社後に深めていただければと思います。

ゲームエンターテインメントに興味を持っている方で、情報収集力の高い方に、ぜひ仲間となっていただければ嬉しいです。

新たな価値を生み出せる部門を目指して

10年後のゲーム業界を見据え、知的財産部としてどのような展望を描いているのか教えてください。

10年後のゲーム業界における知財部門の役割はおそらく、大きく変化しているのではないでしょうか。具体的には現在の「知的財産を保護する」という守り中心の役割から、「事業の未来を能動的に創造し、企業価値を生み出す」という攻めの役割に、より軸足が移っていくはずです。経営の中核機能を担うようになると考えているため、私たちとしても、その方向性を見据えながら今後の業務を組み立てていきたいと考えています。

加えて、知財活動の価値を社内外に伝えていく必要もあると思っています。投資家はもちろん、コロプラのゲームを楽しんでくださっているユーザーさまやパートナー企業、当社で働く従業員にも、コロプラが保有する権利の価値や強み、知財戦略のストーリーを伝え、会社に期待を持ってもらえるようにしていかなければなりません。知財部門はこれまで、コストが出ていく「コストセンター」と呼ばれることも多かったですが、これからは価値を創造し、経営に直接貢献できるような「バリューセンター」を目指していかなければならないと考えています。

投資家やパートナー企業、ユーザーさまなどステークホルダーの皆さまに、知財の観点からコロプラに期待してほしいことがあればお聞かせください。

コロプラが生み出すエンターテインメントの裏側には、それを支える確固たる技術力と、しっかりと考え抜いて構築した知財戦略があります。これらが有機的に結びつくことで、「ゲーム・エンターテインメント業界 他社牽制力ランキング」で、名だたるゲーム会社に次いで3年連続6位という成果につながったのだと思うので、こうした高い“知財力”にもとづくコロプラの伸びしろにぜひ期待していただきたいです。私たち知的財産部は、これからもコロプラの挑戦を常に先回りして支えられる存在でありたいと強く思っています。今後も日々の業務を通じて、皆さまに新しい体験を届けられるよう邁進していきますので、コロプラの動向にぜひご注目ください。

.png&w=3840&q=75)

.png&w=3840&q=75)