.png%3Fw%3D800&w=3840&q=90)

AI記事要約

目次

『真・女神転生』や『ペルソナ』シリーズなど、数々の名作を手がけてきたゲームクリエイター・金子一馬による、クローズドなトークイベント「金子一馬 Night Talk 2025」を7月に開催しました。

2025年5月にリリースされた『神魔狩りのツクヨミ』(以下、『神ツク』)は、金子一馬が世界観設計を担い、AIによる新しいプレイ体験を導入した意欲作。技術と創造性の融合に挑み、「生成ゲーム」という新たなジャンルを切り開いたチャレンジングな作品です。

当日は、金子本人をはじめ開発をリードしたメンバーが登壇し、企画立ち上げの裏側からAI活用の狙い、マーケティング戦略まで、熱く語り尽くしました。本記事では、その模様をレポートします。

※記事内で掲載しているスライドは、当日のイベントで使用した資料とは別の公開用資料です。

『神魔狩りのツクヨミ』とは?

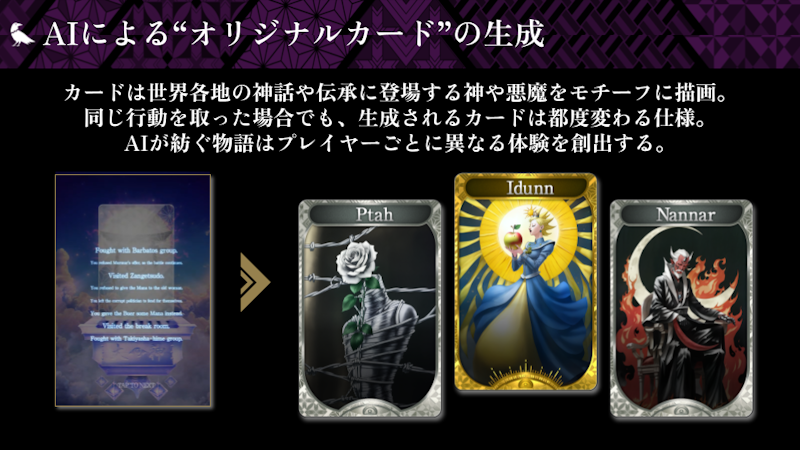

ゲームクリエイター・金子一馬が創造するカード創造ローグライクカードゲームで、生成AIが生み出す“新たなゲーム体験”が特徴の「生成ゲーム」。

プレイヤーは戦闘スタイルが異なる複数の主人公を操り、プレイするたびに内部の構造や出現するカード・アイテムが変化するダンジョンに挑む。

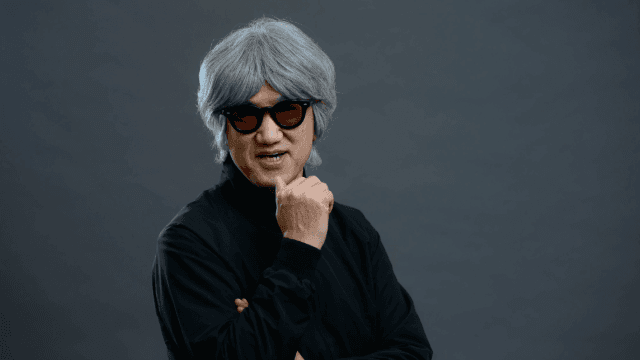

『神魔狩りのツクヨミ』コンセプトプランナー

- 金子 一馬

『真・女神転生』シリーズや『ペルソナ』シリーズに携わり、コンセプトづくりから世界観の設計、キャラクターデザインなどを行う。多数のゲーム制作に携わった後、2023年にコロプラ入社。

『神魔狩りのツクヨミ』では世界観構築からビジュアル設計までを担当。

『神魔狩りのツクヨミ』クリエイティブディレクター

- 角田 亮二

映像制作会社を経て、2012年コロプラ入社。『クイズRPG 魔法使いと黒猫のウィズ』『白猫プロジェクト』など複数タイトルのディレクターとして開発・運用に携わる。現在、コロプラのゲーム事業の統括責任者を務める。

『神魔狩りのツクヨミ』ではクリエイティブディレクターとして企画を主導し、“AI技術”と“金子一馬の世界観”とのマッチングを果たした。

『神魔狩りのツクヨミ』開発プロデューサー

- 齋藤 ケビン 雄輔

幼少期をアメリカで過ごし、大学・大学院生の頃にゲーム会社のアルバイトを3年半経験。2016年にコロプラに新卒入社し、サーバーサイドエンジニアとして『白猫プロジェクト』『ユージェネライブ』などに携わる。

『神魔狩りのツクヨミ』では開発プロデューサーを務め、生成AIを中心とした開発体制の立ち上げをリードした。

『神魔狩りのツクヨミ』マーケティングディレクター

- 星野 公佑

複数の総合広告代理店で営業職を務めた後、知人の紹介で2018年コロプラ入社。広告メディアのバイイング・出稿業務を担当した後、新作タイトルの企画や運用タイトルのプロモーションなどに携わる。『神魔狩りのツクヨミ』には初期構想段階から参画、開発と密に連携を取りながら、作品の持つ個性とユーザーコミュニケーションを重視したマーケティング戦略を構築した。

テーマ①:『神魔狩りのツクヨミ』はどう生まれたのか?

金子一馬とコロプラとの出会い

これまで多くの名作ゲームを手掛け、ゲームクリエイターとして活躍してきた金子氏ですが、コロプラ入社は意外なことに、転職エージェントの紹介によるものでした。いろいろな会社を受けた中での出会いでしたが、入社前に面談した角田は「あの金子さんが!?」と驚いたそうです。

一方の金子は、コロプラの第一印象を「楽しそうだった」と話します。入社につながった理由として「面接などでの対応が良かったのとレスポンスの速さ、そしてビジョンが明確だったのが好印象でしたね」と続けました。入社してからの印象も変わらず、かつては過酷な現場も経験してきたこともあって、とても働きやすい環境だと感じているそうです。

世界観先行型の構想から始まった『神ツク』

本作『神魔狩りのツクヨミ』の企画は、金子のコロプラ入社直後にスタートしましたが、そのベースとなる「生成AIを活用した新規ゲーム企画」は金子の入社前から既に進行していました。

クリエイティブディレクターの角田は、当時を振り返ります。

「コロプラには“多くのお客さまに届ける、市場ニーズに合わせたゲーム”と、“技術的なチャレンジを行うゲーム”の2つのラインがあり、『神ツク』は後者でした。生成AIを活用したゲーム、というテーマだけが決まっていて。“毎回違うものが出力されるAIのランダム性”と、“何度も繰り返し遊ぶことで深まるローグライクの高いリプレイ性”、そこにプレイヤーの行動ログを組み合わせるという要素は揃っていたんですが、それだけでは手に取ってもらえそうにないという状態でした」

そんな中で入社した金子は「新しいゲームを考えてほしい」と依頼され、自身の作家性の特徴でもある重厚な世界観と神話的要素を取り入れたコンセプトを提案しました。

金子のコンセプトを初めて見た時の印象について角田は「これほど完成された重厚な世界観が、最初から上がってくるのは異例でした」と話し、「“THE HASHIRA”と名付けられたタワーマンションの設定や「神魔」などの魅力的なキャラクター、深く練り込まれたストーリーに圧倒されました」と振り返ります。

コロプラ側の企画に足りなかった部分を補完するように、この提案がぴったりとハマり、金子の重厚な世界観を土台とした、「AIによって変容するプレイ体験」を軸とするゲーム開発が決定しました。

金子は開発の初期段階で感じた自身の経験とコロプラでのゲームづくりの違いを語ります。「コロプラは“最新のテクノロジーと独創的なアイデアで、新しい体験を届ける”というビジョンがあって、まず技術からの発想なんです。自分はストーリーやコンセプト、お客さんにこういう世界観を楽しんでいただきたいというところから始まって、そのためにどんなゲームにするかを考えるので、そこに違いを感じました」

しかしアプローチの方向は違っていても、新しいもの、これまでと違うものを生み出そうとする姿勢は同じ。

「ゲームの企画を考えるとき、明確なビジョンがないと流行の要素やIPから企画を考えてしまって、結果としてどれも似たようなものになってしまうんですね。自分は、他と違う企画の方が良いという考え方なので、同じように感じてくれる人たちに向けたものを作りたいと思ってきました」

『神ツク』で特徴となるAIの活用についても、金子自身「生成AIは将来的に技術の中心になっていくだろうという感覚があり、いま触れておかないとまずいと思っていた」と話し、自ら積極的に向き合っていきました。

さらに、AI技術との付き合い方について長年の経験から次のように語ります。

「40年前に初期のCGを見たとき、これからは動画も人が描かなくなるのかと思ったんです。それが今、現実になっている。だからAIの進化についても、“抗う”のではなく、“使いこなす側”に回る必要があるなと感じています」

AIは人の代替ではなく、人の創造力を広げる手段として位置づけられるべき――そうした姿勢が、本プロジェクトにおけるAI活用の根幹となっています。

テーマ②:AI活用について

――開発現場でAIはどのように使われ、どんな課題に直面したのか?

「どこにAIを取り入れると面白いのか?」からの模索

「ゲームのどこにAIを使えば面白くなるか?」というところから始まり、プロジェクト初期には下記のように、様々な部分でAIが試験的に導入されました。

- 神魔それぞれの名前や背景設定を自動生成

- 神魔がバトル中リアルタイムでしゃべるセリフを自動生成

- マップ上のイベントを自動生成

- プレイヤーの行動ログ(選択)による展開を自動生成

- ツキモノ(効果アイテム)を自動生成

それぞれ多くのトライ&エラーを重ねて検証した結果、「AIのランダム性は面白いがゲームバランスを保ちにくい」「最初の数回は新鮮でも、長く続けるとノイズになる」「この部分は自動生成ではなく、きちんと人の手でデザインした方が良い」などのフィードバックを受けたことで、最終的に生成AIの使用は“カード生成関連の仕組み”に収束されました。

カード生成に特化した理由について、開発プロデューサーのケビンはこう語ります。

「“AIを使う価値”は何か、を突き詰めた結果ですね。カード生成の場面では、“生成している感”が体験としてわかりやすかったのですが、他の部分では生成AIを使っているかどうかが体感しにくいんです。そのため“生成AIの面白さを伝える”という点で、カード生成のみに絞り込む判断になりました」

「AIカネコ」の誕生と試行錯誤

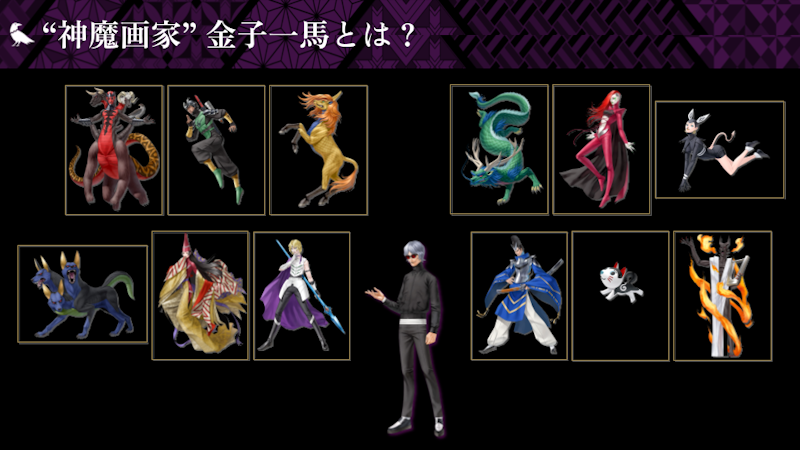

金子の画風を元にしたAIによるカード生成の仕組みとして、ゲーム内に実装されたのが「AIカネコ」です。

開発チームは、金子が本作のために描き下ろした絵をデータセット化し、独自モデルをチューニングしながら繰り返し学習させる手法を採用。より「金子一馬らしい絵」という基準で数万枚規模の画像選定を人の目で行い、「金子一馬らしさ」とは何かを追求し続け、精度を高める努力を重ねました。

金子本人も、ポーズや構図、背景の違和感などに気づき、何度も調整したと言います。

金子の画風をAIで再現する試みからわかったのは、「金子一馬らしいイラスト」を生成することの難しさでした。「ただ似せる」だけでは到達できず、金子がこれまで描いてきた画像を大量に観察、細分化し、ポーズや構図、シルエットや色使いなど「金子一馬らしさ」を追及していきました。画像の選定には金子のファンからの視点も取り入れ、新しいAIモデルを使用しての試作も行いましたが、その際にはAIモデル自体が持つ特性が強すぎて「そのAIモデルの画風」になったりと苦労したそうです。

角田は、「その過程では、金子さんご本人に見せられないようなものもありました」と当時を振り返りました。

AI開発の利点と課題

「AIであればなんでもできるでしょう? という話をよく聞くのですが、AIはそこまで万能のツールではないです」とケビンは明言します。

大量の画像生成、Mock制作などでの「形にするまでの速さ」や、機械学習を使ったカードバトルのデバッグやパラメータ設計など、AIだからこそできる効率化や手戻りの少なさは『神ツク』の開発でも結果として出ています。ただ、実際に作って触ってみなければわからない部分も多く、人の手によるバランス調整、ブラッシュアップの工程は欠かせないと言います。

特にシナリオやテキスト面ではAI生成によって物量が増え、人の手による最終的なチェックと修正が膨大になって、逆に開発負荷が増した面もあったそうです。

『神ツク』におけるAI活用は、単なる作業効率化にとどまらず、創作の可能性と限界を再定義する試みでした。

AIが描いた線の上に、人間が描き加えたニュアンスや意図が重なって、ようやく“神ツクらしさ”が形になります。その過程にあった無数の試行錯誤と、開発陣の飽くなき挑戦こそが、本作のユニークな魅力を生み出しています。

テーマ③:マーケティング戦略について

――センシティブな題材をどう世に出すか――『神ツク』のマーケティング戦略の舞台裏

「誰に、どう届けるか」から始めるコミュニケーション設計

『神魔狩りのツクヨミ』は、生成AI技術を核に据えたタイトルであると同時に、金子一馬の完全新作というクリエイティブ色の強い作品でもあります。

そうした“尖った”企画を、どのように世に届けるか――そのマーケティング戦略は、開発と同じくらい試行錯誤の連続でした。

マーケティングプランの設計は、開発がβ段階に入る頃から本格的にスタートしました。マーケティングディレクターの星野は、「単独で進めるのではなく、開発チームと完全にワンチームとなって認識をすり合わせながら進めた」と語ります。

ターゲットとして設定したのは、大きく2つのユーザー層でした。

- 金子一馬のファン層

金子のこれまでの作品を愛し、金子一馬が描く世界観や画風に深く共鳴している層。 - デッキ構築型ローグライク好きのユーザー層

ジャンルに親しみを持ち、デッキ構築やプレイ中の試行錯誤に価値を見出す層。

星野は「1の層が、最も遊んでほしいコアターゲット」としつつも、「本来“ゲームジャンル”という粒度でターゲット設定するのはあまり良いやり方ではないのですが、デッキ構築型ローグライクの場合は“このジャンルの“楽しみ方”を理解していることがマーケティングにおいて重要となる要素であったことから、2の層への訴求も大切と考えました」と話しました。

一方で、本作を世に出すうえで、マーケティング上の大きな課題がありました。

「チャレンジングな開発体制だったため、マーケティング側も限られた予算と期間の中で、最大限のインパクトを生み出す必要があり、マーケ・開発・クリエイティブの垣根を越えて、活発な議論が重ねられました」と言います。

「偽物としてのAIカネコ」──構造化されたメタフィクション的演出で開発チームの意思を伝える試み

ゲーム内に実装された「AIカネコ」をユーザーに向けてどういった形で訴求していくかは、本作のプロモーションにおいて重要な懸案事項のひとつでした。「あくまで“本物のクリエイター”は金子一馬本人であり、AIの描画はその模倣にすぎない」というAIに対する開発チームのスタンスをメッセージとして明確化するため、“偽物”として設定しました。

さらに、金子本人がモデルとなったキャラクター「画家K」を作品世界に登場させ、“「真の創造神(=金子一馬)」と「創造神を模して造られた偽の神(=AIカネコ)」”という対比構造を物語とプロモーションの両面で打ち出すことで、金子ファンの理解を得ることに成功しました。

その中核となったのが、「盈月奉納ノ儀(えいげつほうのうのぎ)」と呼ばれる運営イベント。これは、ユーザーがAIカネコを用いて生成したイラストを、金子がリファインして新たな公式カードとしてゲーム内に実装するという内容で、“AIが描くものはあくまで偽物”で、“金子が描くことで本物となる”という構図を、視覚的かつ儀式的に成立させた演出です。

このコンセプトはプロモーションビデオ(PV)にも盛り込まれましたが、初期の構成案では金子と「AIカネコ」の位置づけを正しく表現できていないという課題がありました。最終的に、「金子一馬と一緒にAIをオモチャにして遊ぼう」というコアメッセージにたどり着き、それに基づいた演出・ナレーション・構成に大きく刷新されました。

本作のコンセプトを象徴したメインビジュアルは、角田の主導で制作。これはミケランジェロの『アダムの創造』をモチーフに、“神の顕現”を表現した構図を用い、「オオカミ(=AIカネコ)」と「画家K(=金子一馬本人)」「十六夜月のツクヨミ(=プレイヤー)」の関係性をメタフィクション的に描き出しています。

マーケと開発が“共創”する組織文化

プロダクトを世に届けるために、コロプラでは開発部門とマーケティング部門との意思疎通もしっかりと行っています。マーケティング担当と開発者が一体となって創り上げた『神ツク』の裏側には、“ユーザーに伝える”という目的も創造的な挑戦と捉える、コロプラの文化が息づいています。

星野はプロモーションを進める上で、金子のファンに刺さるような表現”を工夫してきたと話します。「SNS上での反応を見る限り、長年の金子一馬ファンの方々からは高い理解を得られたと思っています」と手応えを語りました。

テーマ④:今後の展望

――『神ツク』が開いた可能性、その先へ

金子一馬(コンセプトプランナー)

「この世界観は、まだ語り尽くしていない」

金子は『神魔狩りのツクヨミ』を自身でプレイしながら、「コマンドバトルっぽい印象もあって、RPGとしての可能性もあるのでは」と感じたと言います。「物語もまだまだ語り尽くしていないので、“続き”を描いていきたい。その場合はローグライクだけではなく、いろいろな方向性が考えられると思っています」と、IPとしての継続展開への強い意欲を語りました。

角田亮二(クリエイティブディレクター)

「IPを育てながら、AIの“生成”だけに頼らない挑戦を」

角田は「まず、『神ツク』という新規IPを形にできたこと自体が非常に貴重な成果であり、今後もしっかり育てていきたい」と言い、AIの活用についても画像の生成だけに目を向けるのではなく、「画像以外の分野での生成系AIについてもエンターテインメントとして“新しい体験”を提供できないかを考えていきたい」と締めくくりました。

ケビン雄輔(開発プロデューサー・エンジニア)

「新しい技術で、“驚き”を生み出していきたい」

ケビンは『神ツク』で生成AIによる新しいゲーム体験を実現できたこと、ユーザーに届けられたことに手応えを感じつつも、エンジニアとしては「AIを使った新しい体験には、まだまだ多くの可能性がある」と感じているそうです。「AIに限らず、デバイスや他の技術も含め、常にキャッチアップしながら“ユーザーを驚かせる体験”を生み出していきたい」と話しました。

星野公佑(マーケティングディレクター)

「『ツクヨミ』をゲームの枠にとどめず、広く展開していく」

星野が見据える展望は2つ。「ひとつは『神ツク』IPの認知拡大です。まだまだタイトルを知らない方々もいるので、今後はゲーム以外でも目にするような接点を作っていけたらと考えています。もうひとつは、今回『神ツク』で“生成AIをシステムに盛り込んだゲーム体験”を世に出して、様々な反応をデータとして得られたので、今後は別タイトルでもそれを活かして、より洗練されたマーケティングやプロモーションを展開を実現していきたいと思っています」

――『神ツク』のその先」へ――作品も、技術も、挑戦も、まだ終わらない

『神魔狩りのツクヨミ』は、単なる新作ゲームという枠を超えたコロプラのチャレンジでもありました。AI技術を大胆に取り入れながら、IPの力、世界観の強度、技術との共創、マーケティングの仕掛け――そのすべてを重ね合わせて生み出した“新しい体験”です。

このプロジェクトを経て、次に挑むのは「続編」や「別軸展開」だけに留まらない、新たなエンタ-テインメントです。

『神ツク』は、始まりにすぎません。コロプラが挑む今後のチャレンジに、是非ご期待ください。

▽神魔狩りのツクヨミ公式サイト(リンク):

.png&w=3840&q=75)

.png&w=3840&q=75)