AI記事要約

コロプラでは、ゲームクリエイター金子一馬を迎えて開発した、新たなローグライクカードゲーム『神魔狩りのツクヨミ』を5月7日(水)についにリリースしました!

本記事は、全世界同時サービス開始に先立ち、5月1日(木)に開催したメディア体験会の様子をお届けするレポート後編!

トークセッション「AIとクリエイターの共創はどこまで可能か」

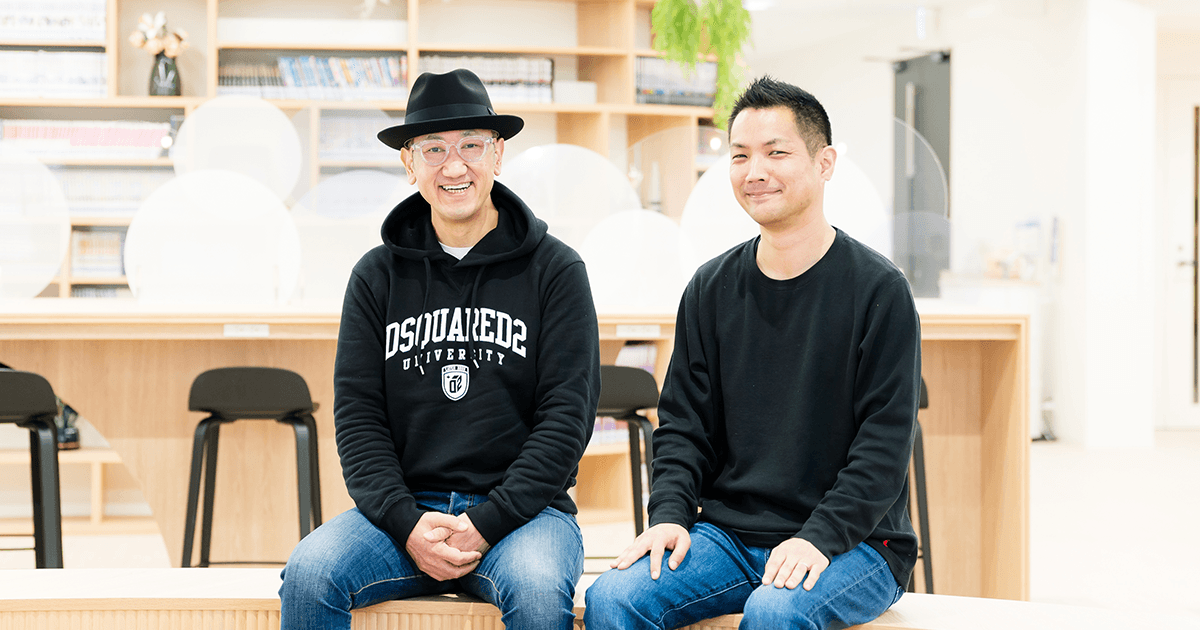

メディア体験会レポート! 前ノ編で紹介した坂本取締役によるゲームの説明に続いて、イベント後半では、上席執行役員 CIOの菅井と開発プロデューサーのケビンによるトークセッションが行われました。

『神魔狩りのツクヨミ』の開発を通じて、ものづくりの現場から見たAIの現在と可能性を語っています。

トークテーマ①「人とAIの役割分担、そして編集という創作」

まずお聞きしたいのは、人とAIがそれぞれどんな役割を担ったのかという点です。特にAIを活用して創作する中で、編集や趣旨の選択というプロセスはどう関わってきたのでしょうか。

ケビン:まずは前提として、AIはあくまで手段、道具の一つとして我々は考えています。完成したものが必ずそのまま使えるわけではありません。出てきたアウトプットに対して、どれが適切なのかを選び、それを改編して修正する部分、そして最終的にユーザーに届ける際にどのように見せるかを考えることが重要です。実際に『神魔狩りのツクヨミ』でも、これらの要素に多くの時間と労力を費やしました。

菅井:コロプラ社としても「AIポリシー」を掲げています。AIは非常に強力で異常な速度で進化しますが、あくまでツールとしてパートナーの役割を持たせています。主体はクリエイター本人であり、最終的なアウトプットをユーザーに届ける際には、人が責任を持って完成させることを重要視しています。また、社内でのAI活用のガイドラインも設けており、これに基づいてAIを活用しています。

※コロプラAIポリシー https://colopl.co.jp/aipolicy/

トークテーマ②「金子一馬らしさをどうAIに伝えたか」

.png?w=800&h=420)

次のテーマは、「金子一馬らしさをどうAIに伝えたか」です。今回のプロジェクトでは、金子さんのビジュアル哲学をAIに学ばせたということですが、美学をどう伝えるかというのは、かなり難しい挑戦だったのではないでしょうか。

ケビン:そうですね。ここが正直一番今回苦労した部分です。実際、これを作っていく中で、菅井とも何度も試行錯誤しました。最終的にはフルファインチューニングという形で追加学習を行いましたが、最初は「金子一馬らしさって何だろう」というところから言語化し、分析を行いました。その上でプロンプトを用いて生成を試みましたが、言語だけでは表現しきれない部分がありました。

まずは金子さんの作品を言語化し、調整を行いましたが、AIが完全には理解していない部分もありました。それでも、何度もチューニングを行い、徐々に近づけていきました。選定はメンバー全員で行い、これまでに金子さんが描いた作品を実際に見ながら要素を分析して「金子一馬らしさ」の基準を作り、それに基づいて選定しました。

かなり難しい挑戦だったようですが、その努力がこのゲームの魅力につながっているのですね。

トークテーマ③「生成されたアウトプットと、共創のリアル」

.png?w=800&h=420)

次のテーマは「生成されたアウトプットと共創のリアル」についてです。実際にAIから生成されたアウトプットを見たとき、最初はどんな思いでしたか?

ケビン:一番最初のモデルを見たときは、惜しい部分もあれば、全然違うと思う部分もありました。そこからいろいろと試行錯誤を重ね、学習を繰り返す中で、徐々に良いものが生成されるようになりました。ただ生成の過程で、金子さんらしさもありつつAI独自の要素が加わることもあり、これはこれでアリだと感じることがありました。

いろんなモデルのパターンを学習させて、さまざまなアウトプットを試すなかで、時には期待通りにいかないこともありましたが、実際に出来上がったものを見た金子さんから「私は描かないようなアート」と言ってもらえたことが大きな励みになりました。それがAIの可能性を示すものであり、手探りで進めてきたことが結びついた瞬間でした。

AIが生成する独自のアウトプットも含めて、試行錯誤が多かったようですが、その中で手応えを感じた部分はありましたか?

菅井:様々なチューニングを試す中で、組み合わせることでさらに良くなる部分も見えてきました。失敗から学ぶことも多く、トライアンドエラーを繰り返すことで、生成AIがもたらす新しい可能性を実感しました。

トークテーマ④「“AIと創る”に向き合った理由」

.png?w=800&h=420)

次は「AIと向き合った理由」ですが、そもそも、なぜAIとの共創に挑戦しようと思われたんですか?

ケビン:制作過程の効率化という部分で生成AIの活用は多くの場所で行われていますが、私はゲーム体験としてその技術を落とし込めないかと考えました。これは生成AIが流行し強化される中で、数年にわたり考えてきたことです。最初はAIを使って新しいゲーム体験を作れないかというところから始まりました。その過程で、金子さんとゲームを作る中で、ユーザーさまが求めるのは「金子さんらしい絵」だと気づき、そこから学習させることに至りました。

菅井:コロプラは「最新のテクノロジーと独創的なアイディアで“新しい体験”を届ける」というビジョンを掲げていますので、先進技術であるAIを意欲的に活用したタイトルを最初に出したいという思いがありました。AIをゲーム体験に上手く取り入れた作品は海外でも出ていないこの時期に、本作を作り上げることができたのは非常に大きな成果です。

トークテーマ⑤「AIが“継承のツール”になる可能性」

.png?w=800&h=420)

続いて、「AIが“継承のツール”になる可能性」についてですが、これについてはどうお考えですか?

菅井:AIは社内でのノウハウ継承にも役立つと考えています。たとえば、社内のトップクリエイターが持つ知識や経験をAIに保存し、次世代に伝えることができれば、より良いものが生み出せる組織になると思います。

またAIはクリエイティブの向上に寄与するとともに、新しい感性を取り入れる手段としても有効です。先ほど金子さんが「私は描かないようなアート」と言ったお話をしましたが、たとえ自分自身の作品から学習した結果であっても、新たな視点やインスピレーションを得るきっかけになると思っています。

ケビンさん、現場でのAIの役割についてどうお考えですか?

ケビン:現場レイヤーでの話ですが、プロジェクトを渡り歩く中で、学習コストやクオリティの担保が重要です。特に長期間続くプロジェクトでは、その歴史や方向性を短期間で理解するのは難しいですが、AIが過去のデザインや文脈を学習して再現できるのであれば、新しい人が入ってもスムーズに継承が可能になります。AIは“継承のツール”として大きな可能性を持っていると思います。

トークテーマ⑥「AIとの共創で見えた新しい創作のかたち」

.png?w=800&h=420)

最後にお二人から、今回の取り組みを通じて見えた手応えや今後の展望について一言ずつお願いします。

ケビン:実際にやってみて思ったところとしては、AIはあくまで手段なので、「ユーザーさまにどのような価値を届けたいか」を常に考える必要があると感じました。AIを使ったから面白くなるわけではなく、AIを取り入れることで生まれる価値はなんなのかを見極めることが重要です。また、AIに対する賛否がある中で、ユーザーさまが納得できる「AIを使ったからこそできる価値観」や「ゲームの中での意味付け」をしっかり考える必要があると感じました。これは、開発を通して常に考えてきたことで、実際に先行体験を通じてユーザーさまの声を聞くことで方針として間違いなかったんだなと実感いたしました。

菅井:エンターテインメントは人間がコントロールしてこそ面白いものになります。不確定要素であるAIを取り入れる場合、その意図と目的が明確でなければ、ユーザーさまに受け入れられることは難しいと感じました。

ご存知の通り、AIのモデル自体が異常な速度で速く、安くなって、賢く進化しています。その進化によって追い越されるものもあり、また「誰でもできる」という世界観になっていく中でも、エンターテインメントはその上に来る存在だと思っています。

AIは主観を持たないため、最終的な評価や責任は人間が担うべきだと改めて感じました。今後もAIと共に新しい世界を作り続けたいと思います。

『神魔狩りのツクヨミ』は「最新のテクノロジーと独創的なアイディアで“新しい体験”を届ける」というコロプラのビジョンを示す意欲作です。

金子一馬の魅力的なアートと、生成AIを用いた今までにないゲーム体験を組み合わせた、新しいエンターテインメントを是非ご体験ください。

◆ストアページ

App Store

GooglePlay

Steam(PC)

.png&w=3840&q=75)

.png&w=3840&q=75)