AI記事要約

※(こちらは2025年7月2日Cocoda掲載の弊社紹介記事を、一部修正し転載したものです)

コロプラでは現在、コーポレートデザイン部として、コロプラという会社全体でのブランド戦略の推進に2025年1月から取り組んでいます。

直近では、全社を巻き込んだワークショップを通して、内製でブランドアイデンティティを明文化するプロジェクトを実施しました (かかった期間は約2ヶ月です)

これまでコロプラでは、ゲーム市場の成熟化や技術革新の加速、社内外の環境変化などを受けて、全社としてのブランド表現を見直す必要性を感じていましたが、抜本的な変革に踏み出せていない現状がありました。

その状況を変えていくために、コーポレートデザイン部が人事・マーケ・開発などと全社を横断して行った「ブランドアイデンティティの明文化」の取り組みや、その中での具体的な社内の巻き込み方の工夫などをシェアします。

創業から拡張し続ける“ブランド認知” をどう変えていくか

コロプラは、「"Entertainment in Real Life" エンターテインメントで日常をより楽しく、より素晴らしく」をミッションに掲げ、「最新のテクノロジーと独創的なアイデアで"新しい体験"を届ける」というビジョンのもと、2008年の創業以来、エンターテインメントと最新のテクノロジーをかけ合わせた事業を展開しています。

初期には世界初の位置ゲー『コロニーな生活』をリリースし、モバイルゲームの新たな可能性を切り拓いてきました。その後もスマートフォンの普及にいち早く対応し、『白猫プロジェクト』などのヒット作をはじめ、多種多様なタイトルを世に送り出してきました。現在も、『ドラゴンクエストウォーク』(㈱スクウェア・エニックスより配信)、『異世界∞異世界』といった有名IPを使ったタイトルに加え、ブロックチェーン、AIといった最先端技術を活用した新しいエンターテインメントの創出にも取り組んでいます。

一方で、幅広いサービス展開をしていることで、会社としての強みが世の中からうまくブランドとして想起されていない課題感がありました。

伝わりきっていなかったコロプラのコーポレート発信

私は2020年にコロプラへ広報として入社し、現在はコーポレートデザイン部の広報グループのマネージャーとして、コーポレート領域を中心としたコミュニケーションを担当しています。

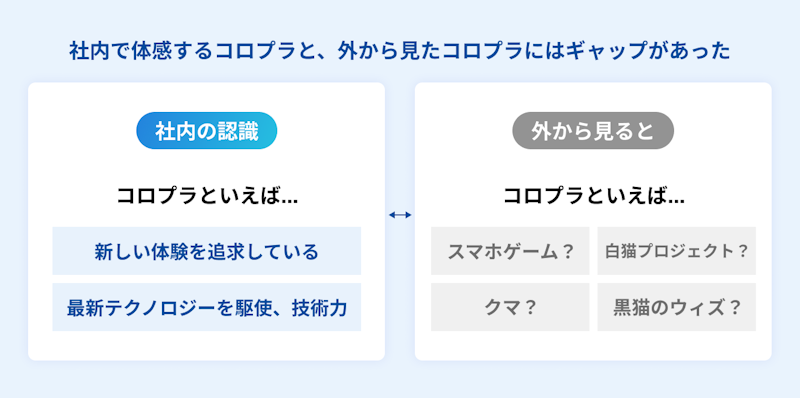

広報として日々社内外とのコミュニケーションを重ねる中で、社内のイメージ調査なども踏まえ、外から見たコロプラと、社内で体感するコロプラの魅力とのギャップを実感するようになりました。

例えば、コロプラにはさまざまなジャンルのゲームがある中で、ヒットタイトルである「白猫プロジェクトの会社」という認知を持っていただけるのはありがたい一方で、それだけではコロプラの本質的な強み、新しい体験への挑戦とそれを実現する技術力は伝わりません。

また、採用面接やメディア対応の場でも、「このゲームがコロプラだったんですね」「位置ゲーを最初に作った会社だったとは知らなかった」と驚かれることが少なくありませんでした。

つまり社内では当たり前のように語られる「技術力」や「独創性」が、組織として一貫した発信ができていないことが影響して、外部には十分に届いていない状況となっていました。

“見せ方” を試行錯誤する中で気づいた根本的な課題

こうした課題意識は社内でも共有されており、会社方針としてもブランディング強化が挙げられていました。

そこで上層部や当時の広報部長と連携し、まずは社内に向けて「コロプラに対する認識」を可視化するための調査を実施。見え方と実態のギャップを明確にし、「どう印象を変えるか」という観点で施策を重ねてきました。

具体的には、コーポレートキャラクター“クマ”の見せ方を刷新、サイトのリニューアルやブランドブックの制作も行いました。社員向けの反応は良好で、名刺やグッズを通じた一体感や、社内でのフィロソフィーへの共感も高まりました。

ただ、社内に対してバリュー浸透度などは高まっていたものの、社外への伝わり方には限界がありました。

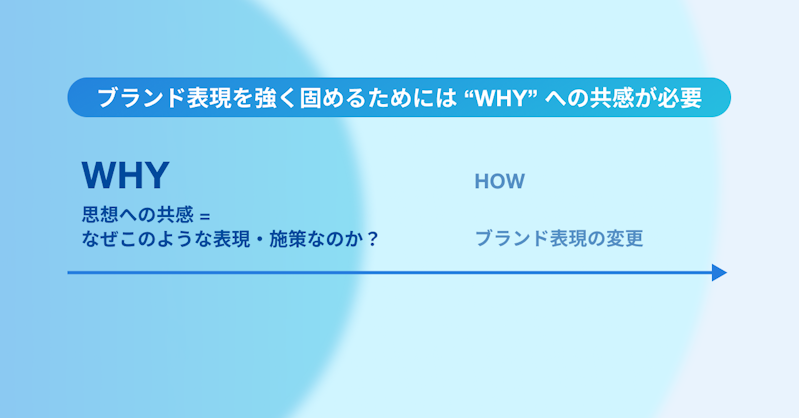

見せ方を変えても、そもそも「なぜそういう表現なのか」の理解がなければ、本質的なブランド認知にはつながらない。その課題感が次のフェーズへと視点を広げていきました。

課題は「ブランド表現だけに目が向いてしまっていたこと」

このような検証の中で得られた学習を深ぼっていくと「ブランド表現 (ソリューション) の変更」までしかできていないということだと気づきました。

そもそもコアとなる思想や「コロプラとはこういう会社である」というところの合意が社内でつくれていないと、見せ方を変えてもうまく協力を引き出せません。

抜本的にコロプラという会社のコミュニケーションを変えていくには、「なぜこのような表現・施策なのか?」に根っこから共感してもらうことが必須だと捉えて、全社を巻き込んだブランドアイデンティティの明文化からはじめることにします。

全社を巻き込んだワークショップを通して、ブランドアイデンティティを明文化

そこで今回、全社を巻き込んだワークショップを通して、ブランドアイデンティティを明文化することに取り組みました。

この取り組みの1つ目のポイントは「社内の合意を丁寧につくっていく」ということです。

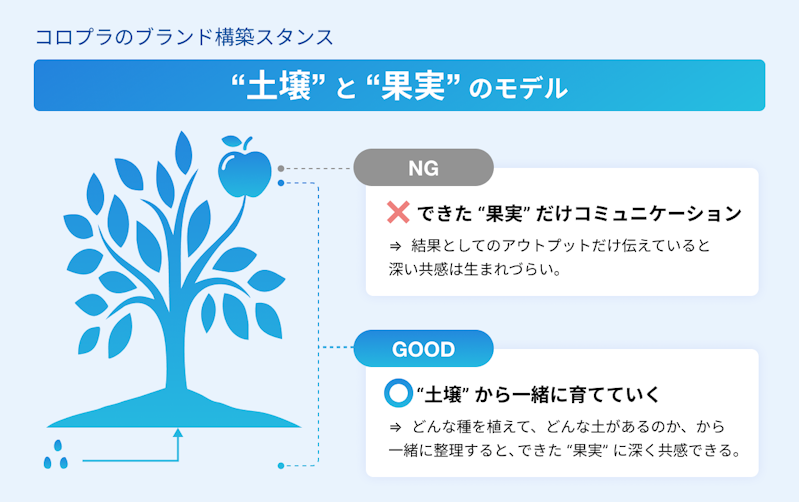

例えば、役員や広報だけで「これがブランドです」「こういうブランド表現になりました」と結論だけ伝えても、社内からすると「なぜそうなったのかが分からない」と共感を得づらいはずです。

そうではなく、ブランド表現に至るまでの指針を明文化するところから社員を巻き込むことで、今後のブランド表現・広報施策についても深い共感をつくっていくことができるようになると考えました。

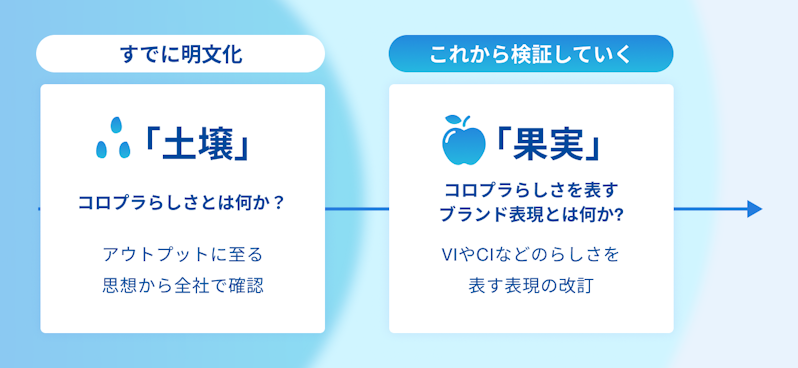

果物に例えると、これまでは「こういう実がなりました」ということだけ伝えていたような状態。これを「こういう土があって、こういう種を植えて、こういう肥料を与えています」というところから伝えると、いざ実が成った時に「この種でこの育て方なら、この実がなるよね」とストンと腹落ちしてもらうことができるはずです。

このような思考で、まずは「コロプラにどんな思想があり、社員はどういう印象を持ってもらいたいと考えているのか」を明文化していくことに試みています。

「できた果実」だけ説明するのではなく、「どんな種をどんな土に植えているか」から一緒に整理していくことで、深い共感をつくる

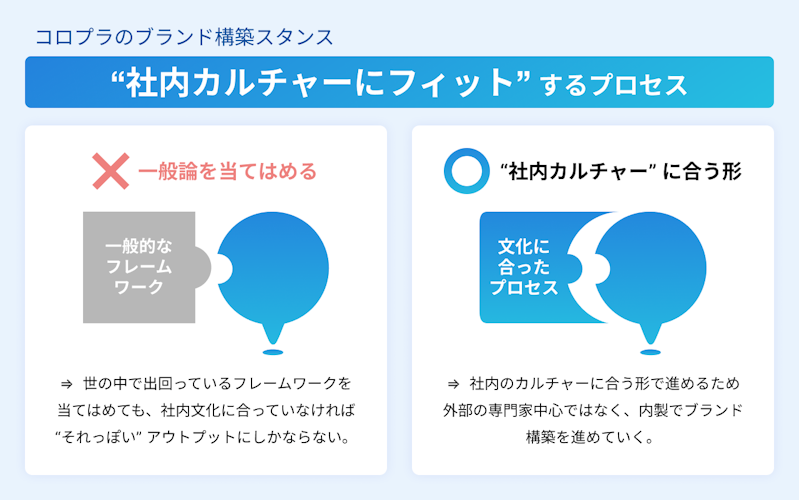

もう1つのポイントは「社内のカルチャーにフィットするプロセスを取る」ということです。

ブランドアイデンティティの明文化、というと、高尚で、専門的なプロセスを取らないといけないような印象を持つかもしれません。ただ、本当に大事なのは「社内で受け入れられる進め方」を行うことです。

単にアウトプットとして綺麗な言葉が出てくれば良いのではなく、社員の共感が起こり、そこに誇りを持って今後の広報施策に協力してもらえるようになることが重要です。

そのような状態変化を起こすには、一般論的なフレームワークではなくて、コロプラという会社の風土に合ったプロセスを取り、社員全員が能動的に参加してくれているような状態をつくる必要があります。

そのため、今回は外部パートナーを巻き込むのではなく、広報や人事、コーポレートデザイン部が連携して、内製ですべての設計・運営を行いました。

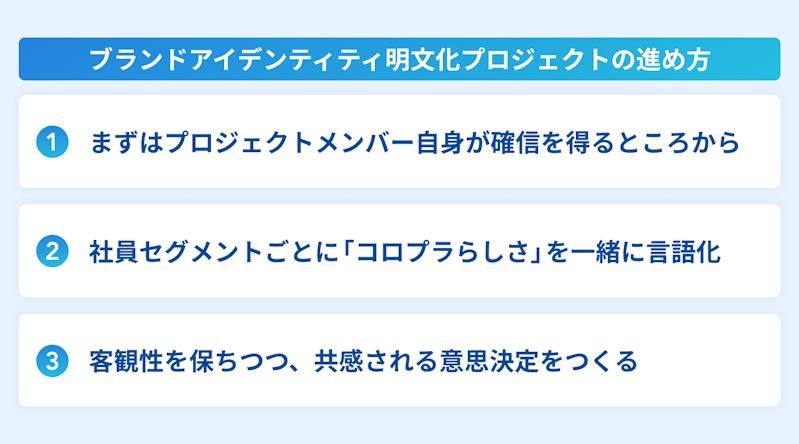

これらのスタンスを抑えつつ、具体的には、3つのステップでプロジェクトを進めていきました。

1. まずはプロジェクトメンバー自身が取り組みに確信を得るところから

このような共感を生むことをゴールにした施策では、「推進するプロジェクトメンバー自身が、取り組みや内容に深く確信している」ことが重要です。その後の推進においても、自分たち自身が確信できていないような状態で、社員を巻き込んでいけるわけがありません。

そこではじめに、役員とさまざま部署を横断したプロジェクトメンバーで、半年近く「(プレ)情報出し戦略会議」と称して、ブランドとは何か、どのようなプロセスで進めるべきか、各部署で目線を合わせながら、ブランドパーソナリティ策定のための議論を進めていきました。

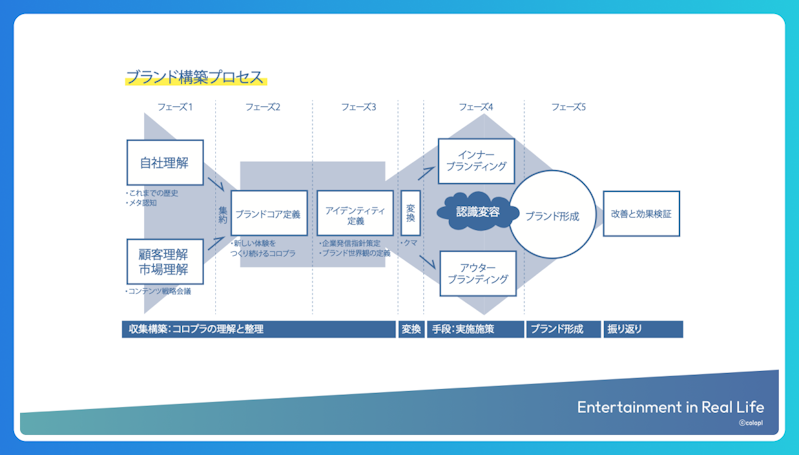

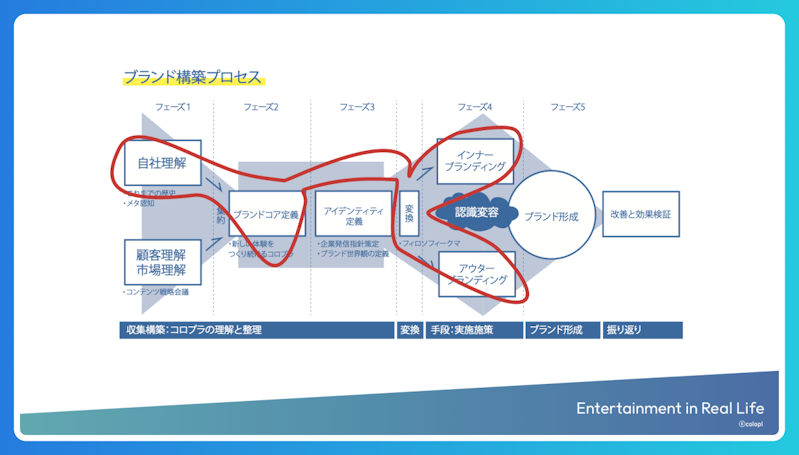

例えば、以下のように、ブランド構築の目的を「期待され続ける状態」と定義したり、ブランド構築のプロセスの中で、特に「アイデンティティ」が明文化されていないことを特定しています。

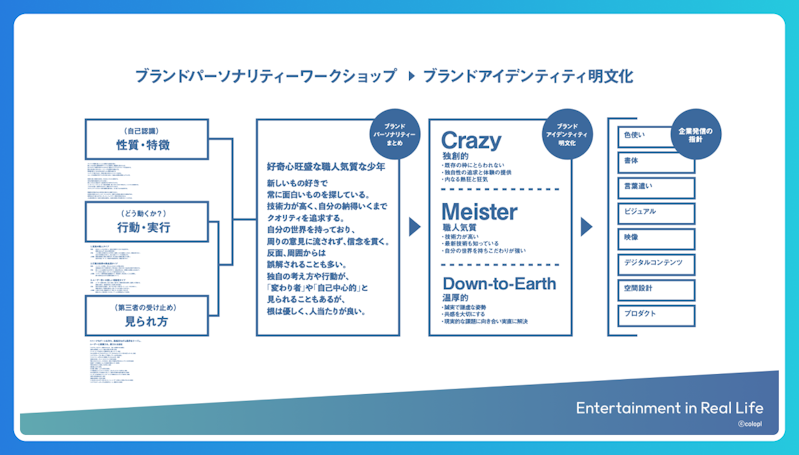

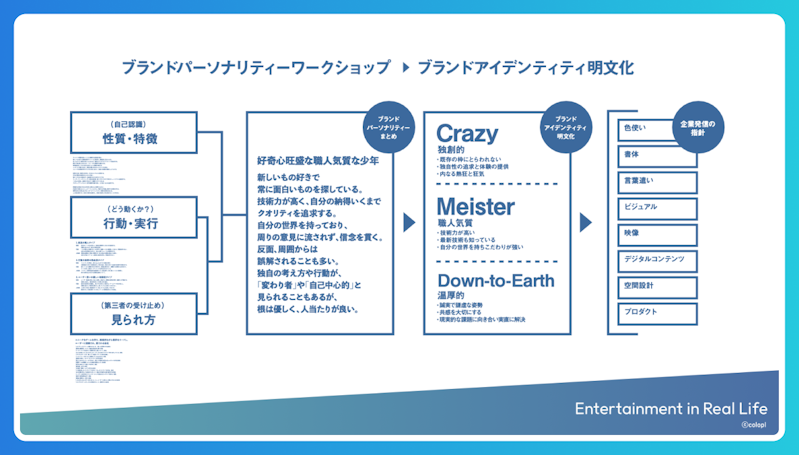

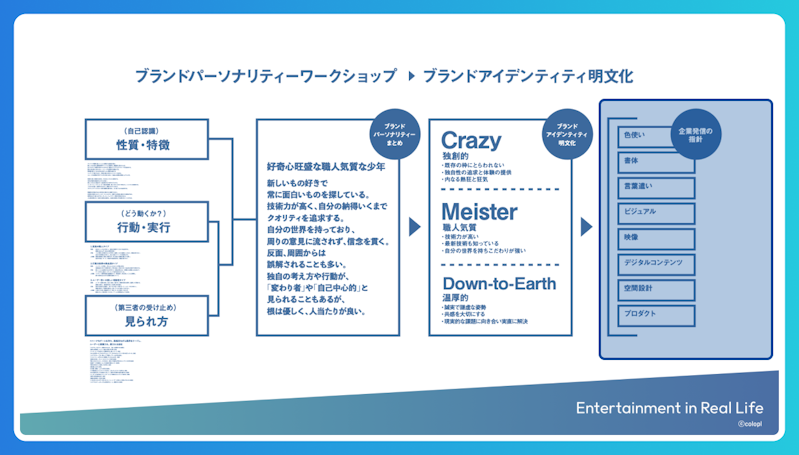

さらにプロジェクトメンバー間で、「コロプラはどういう性格を持っているか」「コロプラはどういう見られ方をしているか」「今後どう見られたいか」をディスカッションし、ブランドアイデンティティ明文化の仮説をアウトプットしています。

何度かのディスカッションを経て、社員を巻き込んだワークショップの形式の想定や、アウトプットイメージがついてきて、「これは必ずやるべき施策だ」と思えたので、コーポレートデザイン部の部長変更のタイミングに合わせて、全社の巻き込みを開始します。

2. 社員セグメントごとに「コロプラらしさ」を一緒に明文化

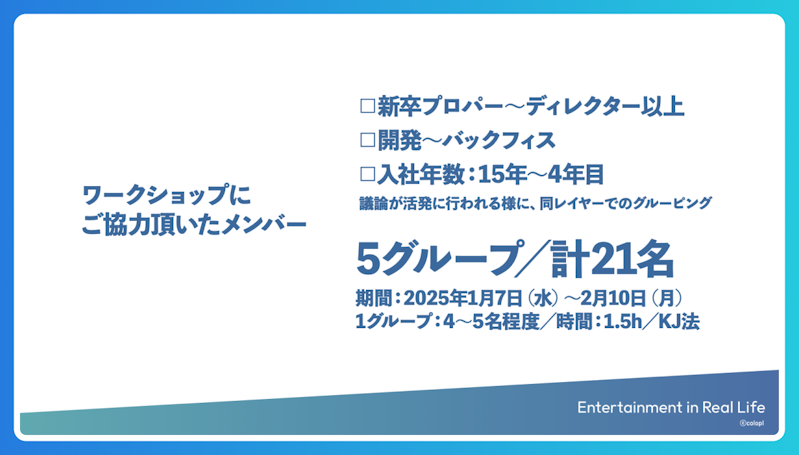

そして、コーポレート側の社員だけでなく、事業部の開発メンバーなども巻き込んだワークショップを開催しました。

これは、現場のメンバーと一緒に、コロプラらしさを明文化していくワークショップです。参加メンバーを変えながら、約1ヶ月の間に、数回にわたり開催しています。

ここでは「最終アウトプットに客観性を持たせるために、さまざまなタイプの人から情報を回収する」ことを意識しています。

人事に確認しながら、事業的なキーマンとなっている人、会社理解の深い人、まだ入社したてで歴が浅い人、などセグメントを切りながら、ワークショップにアサインさせてもらいました。

前述したように、会社のカルチャーに合わせた進め方が重要です。なので、あえてさまざまな属性の人を巻き込んでいくような設計にしています。

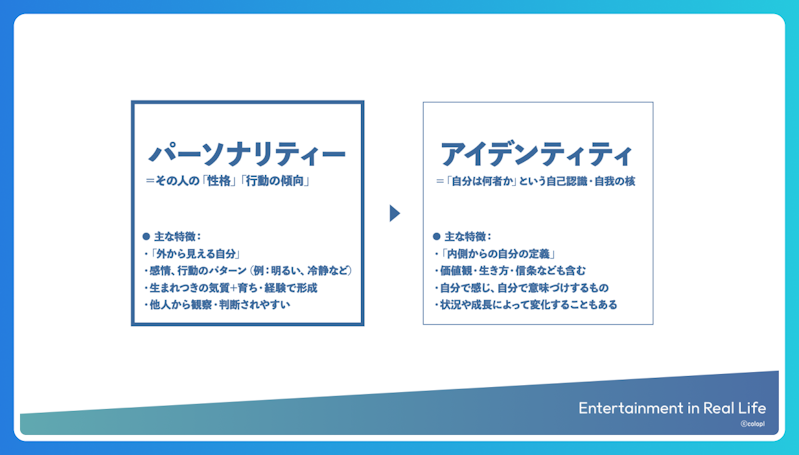

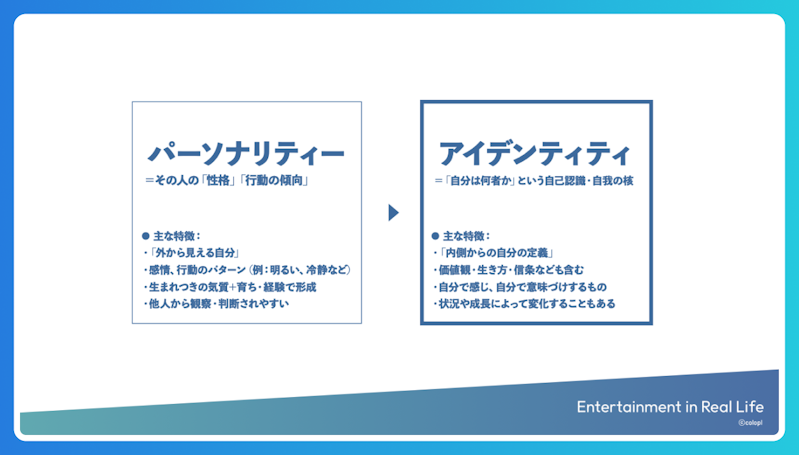

ワークショップの内容としては、パーソナリティーを掘り下げることに重きを置いています。

コロプラという人の「性格」「行動の傾向」を整理していくことで、その要素から「自分は何者か」というアイデンティティに繋げていく流れで考えました。

具体的には、以下のような質問を投げかけ、参加者から発散してもらい、その後参加者全員 + ファシリテーターで、一緒にディスカッションしながら整理していく形を取りました。

質問項目

- 自己認識: コロプラはどんな性質性格か

- 行動: どう動くか

- 第三者の受け止め: どんな見られ方をしているか?(現状)

- 第三者の受け止め: どんな見られ方をしているか?(どう思われたいか)

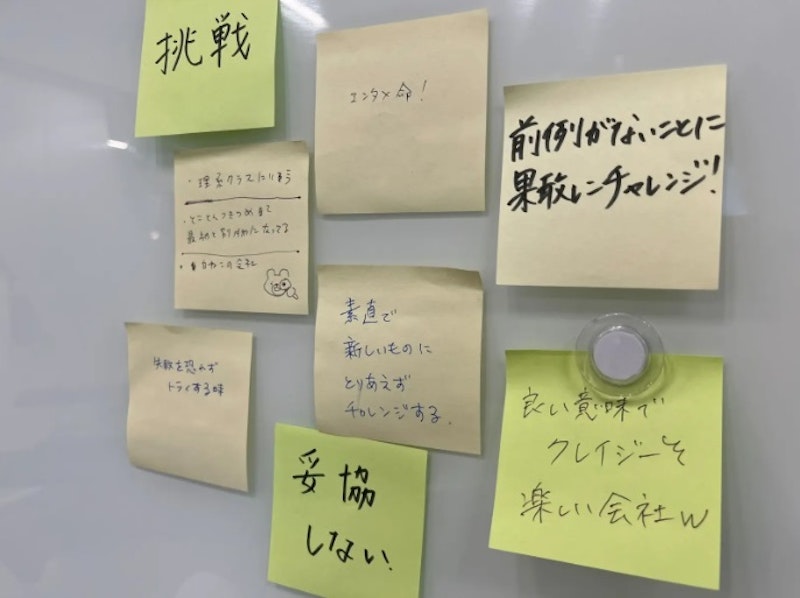

オフラインで集まり、1回2時間くらいで、KJ法的に各テーマにポストイットを貼り付けてもらいつつ、コーポレートデザイン部の部長である中嶋がファシリテートして掘り下げを行っています。

また、全社の巻き込みにおいては「参加した人たちが、ブランド戦略への理解度を高める場にすること」も大事にしていました。

なので、ワークショップの最初の30分では、中嶋から自己紹介を行いつつ「ブランティングとは何なのか?」を丁寧にインプットする時間を取ってもらいました。

「外から来た人が、何か勝手にやっている」という印象にならないように、コミュニケーションの一つひとつで共感を生んでいくことを意識しています。

3. 客観性を保ちつつ、共感される意思決定をつくる

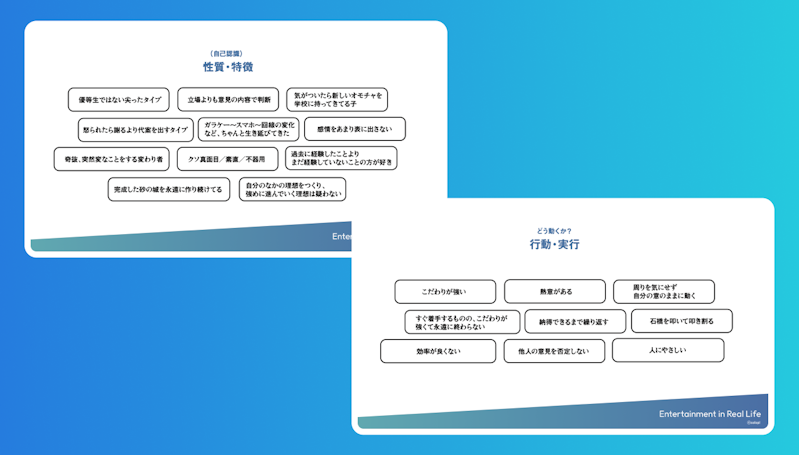

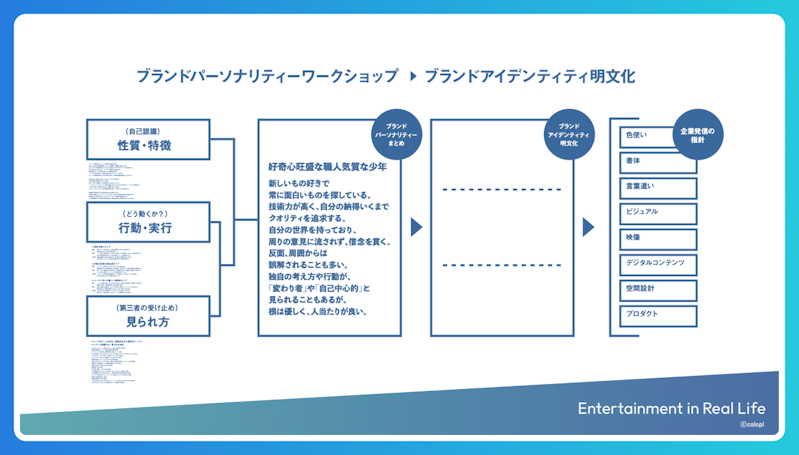

ワークショップを複数回行った後に、アウトプットとしてパーソナリティーの整理と、アイデンティティの明文化を行います。

ここでも「客観性を保ったアウトプット」にすることを意識しました。

恣意的なアウトプットに落とし込むのでは、ワークショップを通して現場のメンバーの声を集めた意味がないので、できるだけ客観性を持って意思決定を進められるようにしていきます。

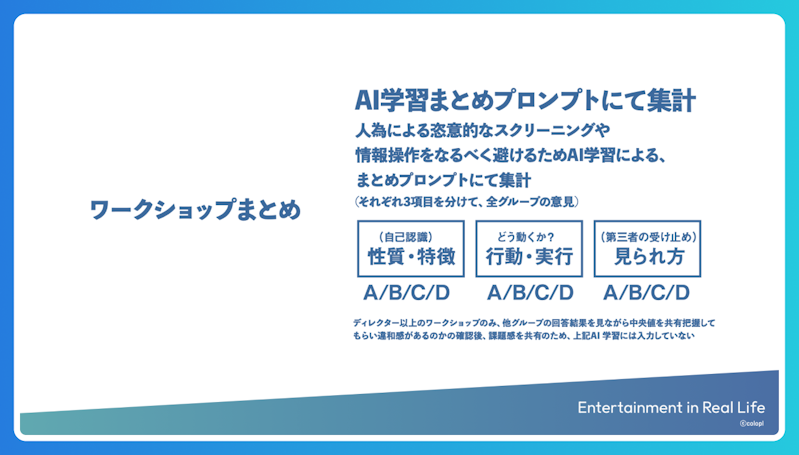

そのために、オフラインで開催したワークショップの情報をうまく漏れなく解釈することができるように、すべてのワークショップの付箋をデータ化しました。

少し話は逸れますが、ワークショップの付箋のデータ化や、人事と相談しながら適切な人を巻き込むといった、「一見遠回りに見える泥臭い仕事」が組織全体の巻き込みには不可欠だろうと考えています。

メンバーからしても「ここまで本気でやっているんだ」と伝わるだろうし、ブランドアイデンティティの明文化を進めるプロジェクトメンバーからしても「しっかりと既存のカルチャーに合わせられる / 正論だけ振りかざす人にならない」という利点があります。

その後、客観性を持った意思決定であることを伝えやすくするために、すべてのデータをAIに入れ込み、できるだけ主観を廃したアウトプットを出していくようなフローを取ってみました。

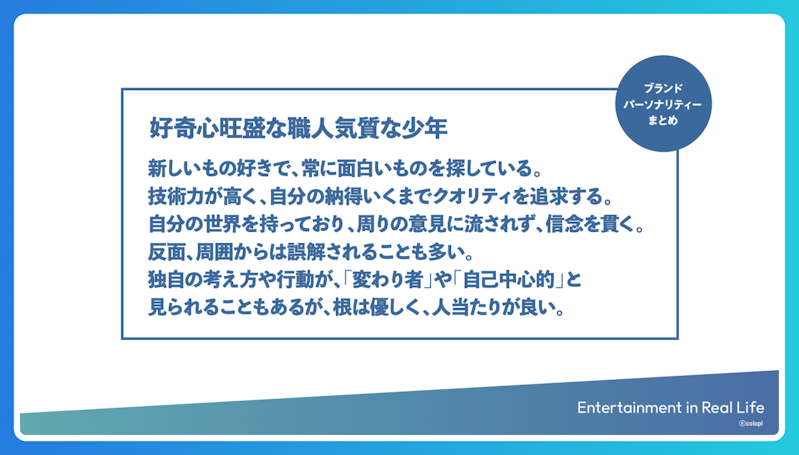

ここまでのプロセスを経て、全社に深く共感されるであろうパーソナリティの整理を行えました。

このパーソナリティまとめをもとに、アイデンティティの仮説を作成。取締役や人事などと再度会話しながら合意形成を行い、最終的に役員会議に提出して、アイデンティティが意思決定されました。

社内から、明文化されたアイデンティティへの強い共感が生まれている

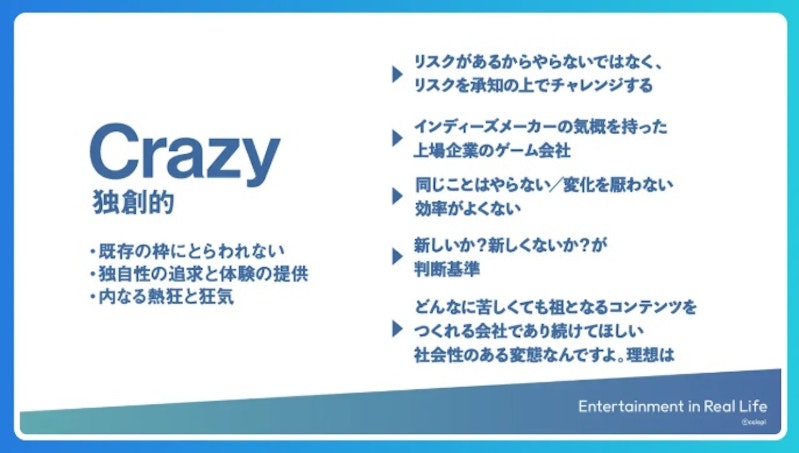

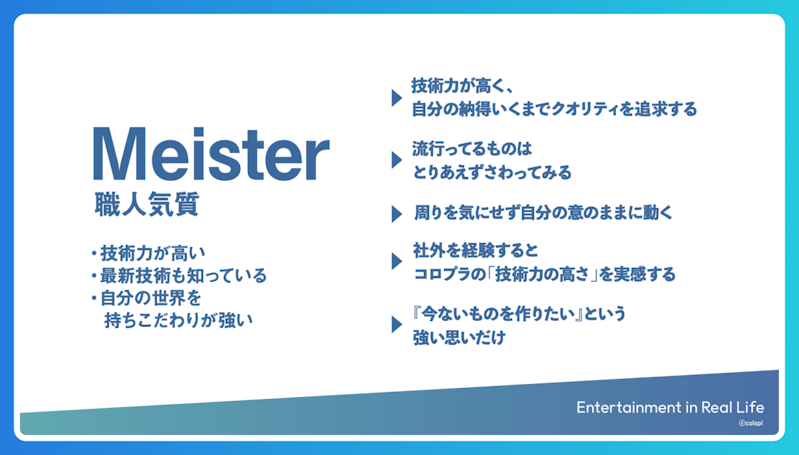

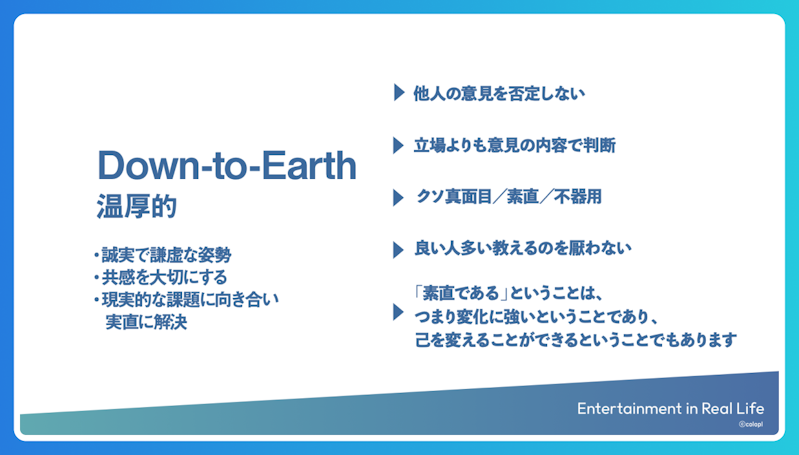

結果的に、ブランドパーソナリティを踏まえて、3つのブランドアイデンティティに着地させています。

言葉を整理していく中で立ち上がってきたこの3つのアイデンティティは、創業者の馬場が伝え続けてきたことや、私たちが積み重ねてきた挑戦の姿勢と地続きのものでした。

- Crazy (独創的)

- Meister (職人気質)

- Down to Earth (温厚的)

今回のプロセスから生まれたアウトプットの全体像

ブランドアイデンティティは、バリューのような目指していく指針とは違い、「そもそもコロプラにすでにあった性質・カルチャー」に近いものだと捉えています。

このような性質を持ったコロプラという人格を、できるだけそのまま外部発信でも伝えていくことができれば、内部と外部のイメージギャップが限りなく小さい良質なコミュニケーションを取れるようになります。

今回のように丁寧に全社を巻き込んだブランドアイデンティティ明文化のステップを踏んだことで、以前と比べて、会社の合意が自然と取れている状態になっていると感じます。

共通言語ができたことで、「コロプラの強みは、新しい技術や、体験へのこだわり」といった意識を、少しずつ社内で共有できるようになってきています。

また、プロジェクトをリードしていた広報・コーポレートデザイン部の目線でもすごく共感が深まっていて、良い効果を感じています。例えば面接やメディア向けの説明などでも、「これがコロプラの強みです」という会話をしやすくなっています。

「土壌」から「果実」を育てていくフェーズへ

今回の取り組みは、これまで「ブランド表現 (≒果実)」の変更が先行してしまっていたところから、コーポレートデザインの観点でより根本に立ち返って、「コロプラらしさとは何か (≒土壌)」を全社で確認することができたのが良かったと思います。

広報の目線でも、インナーコミュニケーションを泥臭く推進したからこそ、継続して行っている広報施策にも、全社の協力が得やすくなっているなと感じます。

例えば今回のワークショップ中に初めて知った話を踏まえて、何人かのメンバーにはすでに内部取材を行い、広報記事へと落とし込むことができています。まだまだ道半ばではあるが、このように根本的なところから社内の共感を得ていくステップを踏むことの重要性を改めて感じました。

これからは、VIやCIの改訂など、ブランド表現の改訂へと歩みを進めていきます。いわば、「土壌」から「果実」を育てていくフェーズ。このフェーズでも変わらず、全社の共感を得ながら、コロプラ全社として強い主張を行っていけるようなプロセスを取っていきたいなと思っています。

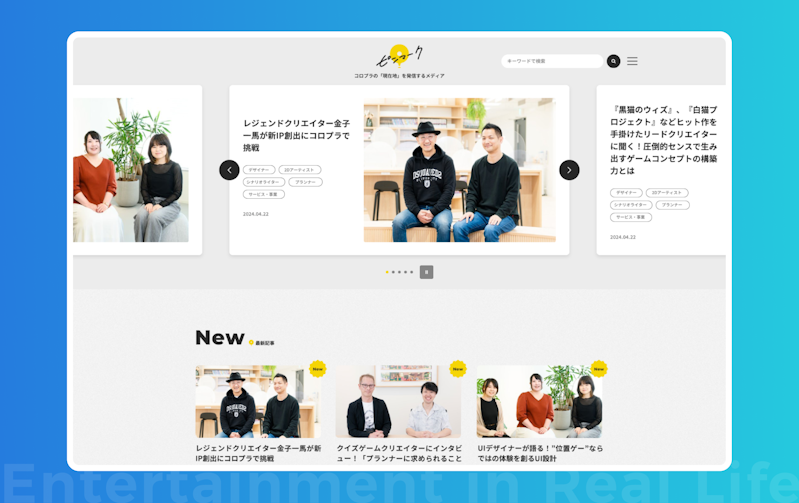

すでに、コロプラのアイデンティティを世に押し出すために、アイデンティティ明文化と同時並行でコロプラのオウンドメディア「ピンマーク」も立ち上げました。

月に5〜6本の記事をあげ続けられており、コロプラの魅力をより多くの人に届けようと、アウターコミュニケーションも以前より積極的に展開しています。

【リンク】ピンマーク byColopl| コロプラの「現在地」と「目的地」を発信するメディア

【リンク】コロプラの文化を熱量高く、臆せず伝えていく。オウンドメディア「ピンマーク」の立ち上げプロセス

また、先日、コロプラが最初に世の中に生み出した「位置ゲー」というカテゴリーの22周年記念サイトも公開できました。

「新たな技術」に強みを持つコロプラとして、歴史を振り返りつつ、これからも新たな技術活用を進めていくことを世の中に対してコミュニケーションするチャレンジングな施策を、広報として自信を持って打ち出せています。

コロプラのコーポレートデザイン部に所属する広報として、最終的に社外のブランド認知も少しずつ良いものにしていけるように、さらにブランド戦略の推進を続けていきます。

.png&w=3840&q=75)